مقدمة

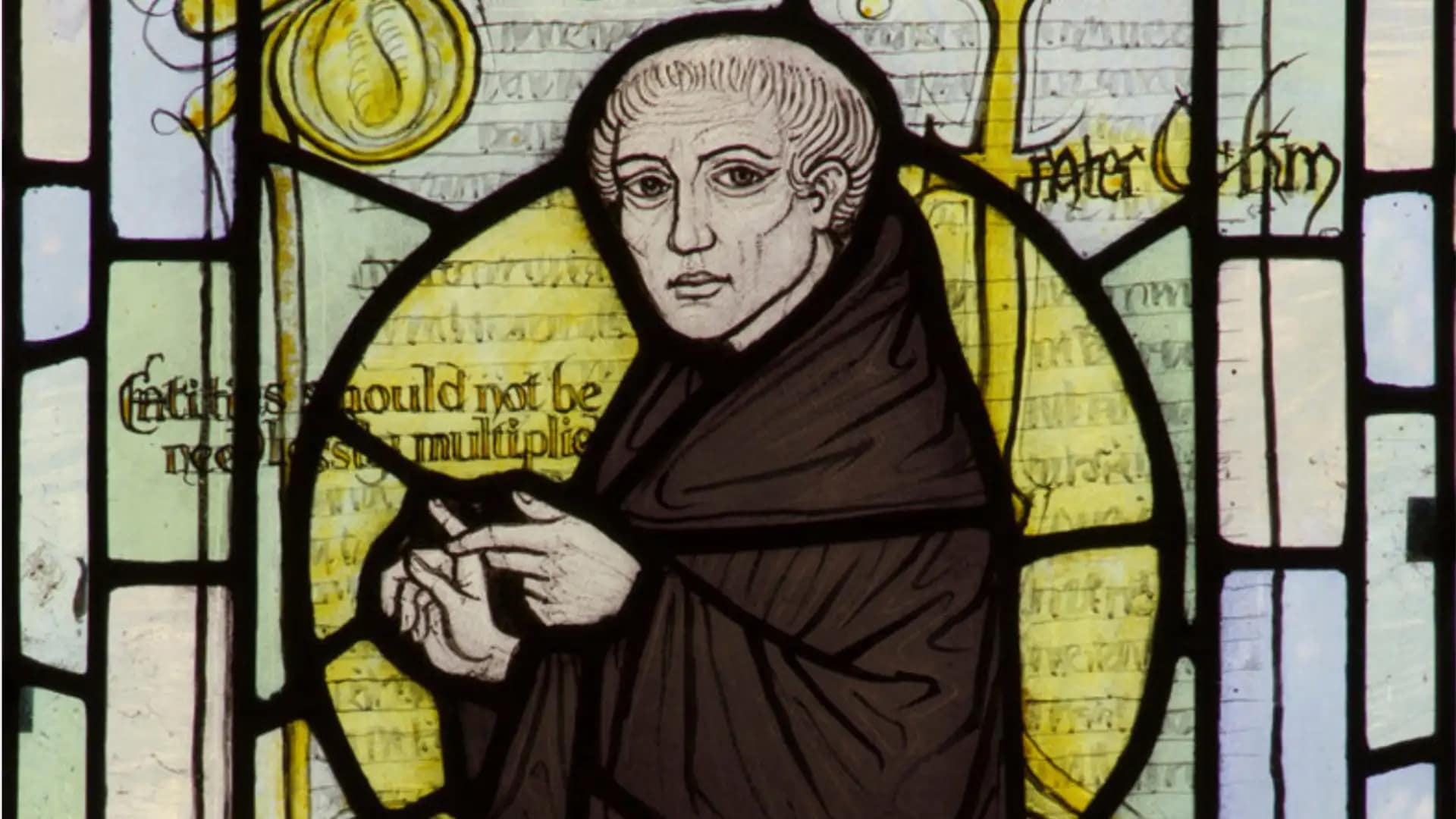

تُعَدّ شفرة أوكام، التي صاغها الفيلسوف الإنجليزي ويليام أوكام، من المبادئ المحورية في الفلسفة العلمية؛ إذ تقوم على قاعدة مفادها أنّ التفسير الأبسط أَولى بالقبول متى ما تساوت الفرضيات في قدرتها على تفسير الظواهر. وتُستخدم هذه القاعدة أداةً منهجية دقيقة لتمحيص النظريات والمفاضلة بينها، فهي تمنح الأولوية للتصور الذي يفترض أقل قدر ممكن من المقدمات والافتراضات غير الضرورية، من غير أن يُضعف ذلك من قوته التفسيرية. ولهذا يُشار إليها بمبدأ “أولوية البساطة”، حيث يُقدَّم التفسير الواضح والأيسر على التفسير المعقد والمثقل بالافتراضات، متى كان كلاهما متكافئًا في السعة التفسيرية والدقة التنبؤية.

شفرة أوكام كقاعدة إجرائية

يمكن النظر إلى شفرة أوكام من زاويتين: فهي قد تُستَخدم قاعدةً إجرائية عملية، وقد تُستَخدم قاعدةً معرفية.

ففي ميدان النماذج والفرضيات القابلة للاختبار التجريبي، يكون الميل إلى اختيار الفرضية الأبسط والأقل تعقيدًا مبرَّرًا بالاستقراء، إذ البساطة هنا هي الابتعاد عن فرض حوادث تفسيرية نادرة الحدوث بينما هناك فرضيات أقل هي التي تفسر هذه الأحداث في العادة فهنا فعلًا تكون التفسيرات الأبسط غالبًا ما تُصيب الواقع.

أما في النماذج التي وُضعت لتفسير ما وراء الظواهر المشاهَدة، والتي تقوم على كيانات أو عمليات غير قابلة للرصد المباشر ولا تخضع للتجربة (unobservables)، فإن دور الشفرة يكون أداتيًّا أكثر منه كاشفًا عن الحقيقة. فلا حاجة إلى افتراض كيانات وعمليات متعددة إذا كان أقلّها كافيًا لتحقيق الغرض التفسيري أو العملي، غير أن هذا لا يعني بالضرورة أنّ التفسير الأبسط يطابق حقيقة الواقع في ذاته.

وعلى هذا الأساس، فإن الشفرة تهدف قبل كل شيء إلى تحقيق النفع العملي بتبسيط التفسيرات، وهو ما يُيسّر استثمار الظواهر الطبيعية عبر أقل عدد ممكن من العلل السببية. لتقريب الصورة، تخيّل أنّ صديقًا أخبرك بأنّه سيصل خلال نصف ساعة: التفسير الأبسط هو أنه سينتقل من مكان إلى آخر بسرعة معتادة، وهذا وحده يكفي للاستعداد للقائه. أمّا افتراض أنّه زاد سرعته، ثم عرّج على السوق، ثم أرسل شيئًا في طريقه قبل الوصول، فهو بناء أعقد لا يسنده دليل ما لم يصرّح هو به. هذا المثال يُبرز كيف تعمل شفرة أوكام على تفضيل التفسير الأيسر والأنسب، لتجنّب التكلّف في إدخال فرضيات لا ضرورة لها.

نقد شفرة أوكام

يقول كارل ساغان: «شفرة أوكام هذه القاعدة النافعة تحثنا عندما نواجه بفرضيتين تستويان في معقولية تفسيرهما لجملة من البيانات على ان نتخير الايسر والابسط منهما، وبعبارة اخرى هي القول بان التفسيرات الايسر او التفاسير الايسر مقدمة على التفسيرات الاعقد عند التساوي»

Science as a Candle in the Dark –

على الرغم من أهمية قاعدة شفرة أوكام، فهي تعاني من سوء فهم لأسسها المعرفية وحدود تطبيقها. فهل هناك دليل يثبت أنّ التفسيرات الأبسط هي دومًا الأصوب؟ وهل يمكن وضع معيار موضوعي للحكم على بساطة أو تعقيد التفسير؟ وكيف يمكن التمييز بين الفرضيات المعتبرة علميًا وتلك الفرضيات الإنقاذية (Ad Hoc Hypotheses)؟

فالفرضيات الإنقاذية، على سبيل المثال، هي افتراضات تُضاف لتفسير ملاحظات تبدو متعارضة مع الفرضية القائمة، دون أن تستند إلى دعم تجريبي كافٍ. يظهر ذلك في بعض التفسيرات التطورية مثل مفهوم “التطور المتقطع” أو “التطور المستمر”، التي تُقدَّم كترقيعات لمواجهة النقد دون دليل ملموس.

وقد يؤدي الاعتماد على شفرة أوكام من منظور المذهب الواقعي في فلسفة العلم – أي اعتبارها وسيلة للوصول إلى الحقيقة المطلقة بدلًا من كونها مجرد أداة نفعية – إلى رفض أو إغفال تفسيرات وأسباب محتملة لمجرد أنها أكثر تعقيدًا أو لا تتوافق مع المزاج العلمي السائد الذي يفضّل البساطة. فمثلاً، يُفسر نزول المطر عادةً بأسباب طبيعية مثل التكثف، لكن القول بأن الملائكة تؤثر في هذه العملية لا يتعارض بالضرورة مع الأسباب الطبيعية؛ بل يضيف طبقة سببية غيبية لا يمكن دحضها أو إثباتها تجريبيًا. وعليه، فإن الجهل بالعوامل الغيبية لا يُعدّ دليلًا على عدم وجودها، وهو ما يُشكّل مغالطة منطقية إذا تم الاعتداد بالقاعدة وحدها.

التعليل التام وأنواعه

ينقسم التعليل التام إلى نوعين رئيسيين:

التعليل الوجودي (الأنطولوجي): ويشمل جميع الأسباب المؤدية إلى الظاهرة، سواء أُدرِك بعضها أم لم يُدرَك، أي يعكس سلسلة العلل الكاملة التي تجعل الظاهرة ممكنة في الواقع.

التعليل المعرفي (الأداتي): يقتصر على الأسباب التي تُقدّم فائدة في فهم الظاهرة أو التنبؤ بها، دون الحاجة إلى معرفة جميع العوامل المؤثرة. فمثلًا، إذا كانت الظاهرة ناتجة عن الأسباب “أ”، “ب”، و”ج”، فقد يكون “أ” هو السبب النافع الذي يمكن استغلاله عمليًا، بينما تبقى “ب” و”ج” أسبابًا خفية تحصل تلقائيًا مع “أ” أو تتبعها بسلسلة سببية تؤدي إلى النتيجة الملاحظة. مثال ذلك تحريك اليد: فقد كان يُعتقد قبل اكتشاف السيالات العصبية أن الإرادة وحدها هي السبب في حركة اليد، في حين أن الأسباب العصبية والبيولوجية الوسيطة بين الإرادة والحركة كانت مجهولة آنذاك.

ويُبرز هذا التمييز أن التفسير الأبسط، رغم كونه فعالًا وعمليًا، قد لا يعكس الواقع الوجودي بكامله، لكنه يظل مفيدًا لتحقيق النفع العملي وفهم الظواهر بدرجة كافية.

قاعدة بوبر والإبطال

يرتبط النقاش حول شفرة أوكام ارتباطًا وثيقًا بقاعدة كارل بوبر في الإبطال، التي تشترط أن تكون الفرضيات العلمية قابلة للتكذيب أو الاختبار التجريبي. ويشير كارل ساغان إلى أن الفرضيات غير القابلة للإبطال، مثل فكرة أنّ كوننا جزء من كون أكبر، لا تمتلك قيمة علمية، إذ لا يمكن اختبارها أو التحقق منها تجريبيًا، وبالتالي هي فرض زائد لا داعي له، أي تعتبر قاعدة كارل بوبر أداة لكشف ما الذي ستقوم شفرة أوكام بشطبه.

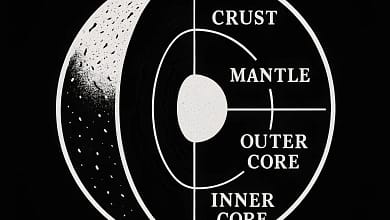

غير أن هذه القاعدة بطبيعتها تنطبق حصريًا على العلم الطبيعي، ولا يجوز تعميمها على المعارف الغيبية المستمدة من مصادر أخرى. فالقول، على سبيل المثال، بأن الكون المشهود يمثل سماء واحدة من ضمن سبع سماوات، لا يخضع للإبطال التجريبي لأنه ليس فرضية تجريبية أو نموذج تفسيري، بل يُعتَبر معرفة صحيحة تامة بناءً على مصدر عليم وهو الخالق سبحانه وتعالى.

بل الكثير من فلاسفة العلم على أن شفرة أوكام تُستخدم أساسًا كأداة لتحقيق النفع العملي، وليس بالضرورة للوصول إلى الحقيقة المطلقة. ومن أبرز هؤلاء كارل بوبر، الذي شدّد على أن معيار الفرضية العلمية هو قابليتها للإبطال والاختبار، لا مطابقتها للواقع بشكل كامل. ويتوافق مع هذا مذهب اللاواقعية العلمية (Scientific Anti-Realism)، الذي يعتبر النظريات العلمية أدوات للتفسير والتنبؤ العملي للظواهر، وليس انعكاسًا دقيقًا للواقع، ويضم فلاسفة بارزين مثل بيير دوريه، وهيلاري بوتنام، وإيان هك. كما يتقاطع هذا التوجه مع البراغماتية العلمية (Scientific Pragmatism)، التي تركز على الفائدة والتطبيق العملي للنظريات، معتبرة أن تبسيط التفسيرات وتجنب الافتراضات غير الضرورية يعزز فعالية العلم في التعامل مع الظواهر.

تناقضات التطبيق

يُلاحظ أنّ كارل ساغان يرفض فكرة كوننا جزءًا من كون أكبر لأنها غير قابلة للإبطال، في حين لا يعترض على نظريات مثل الأكوان المتعددة أو النموذج الدوري للكون (الانفجار العظيم يتبعه الانكماش)، رغم أنّ هذه النظريات أيضًا لا تخضع للاختبار التجريبي. ويُعزى هذا التناقض إلى أن هذه النظريات تتوافق مع المعتقدات الإلحادية، بينما فكرة الكون الأكبر لا تخدم هذا الإطار الفكري.

ويُبرز هذا المثال أن تطبيق شفرة أوكام وقاعدة بوبر قد يكون متحيزًا، خصوصًا عند كبار منظري الإلحاد الذين يستخدمون هذه القواعد لرفض التفسيرات التي لا تتوافق مع معتقداتهم، بدلًا من أن تكون أداة منهجية محايدة لتقييم الفرضيات التجريبية أو المفيدة تجريبيًا حصرًا.

الخاتمة

تُعد شفرة أوكام أداة منهجية قيمة في العلم الطبيعي، لكنها ليست قاعدة معرفية بل عملية. يجب تطبيقها بحذر لتجنب التحيز أو رفض المعارف التي لا تخضع للاختبار التجريبي. كما أن قاعدة بوبر في الإبطال تنطبق فقط على العلم الطبيعي، ولا يمكن تعميمها على الغيبيات. النقد الموجه لساغان وأمثاله يكمن في تناقض تطبيقهم لهذه القواعد، حيث يقبلون نظريات غير قابلة للإبطال إذا خدمت معتقداتهم، بينما يرفضون غيرها لأسباب غير علمية. في النهاية، يبقى السؤال: كيف يمكن تحديد معيار البساطة أو التعقيد بدقة؟ وهل يمكن للعقل البشري، بمحدوديته، أن يحيط بكل أسباب الظواهر؟ هذه الأسئلة تُبرز ضرورة التواضع في البحث العلمي والاعتراف بحدود المنهج التجريبي.