بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

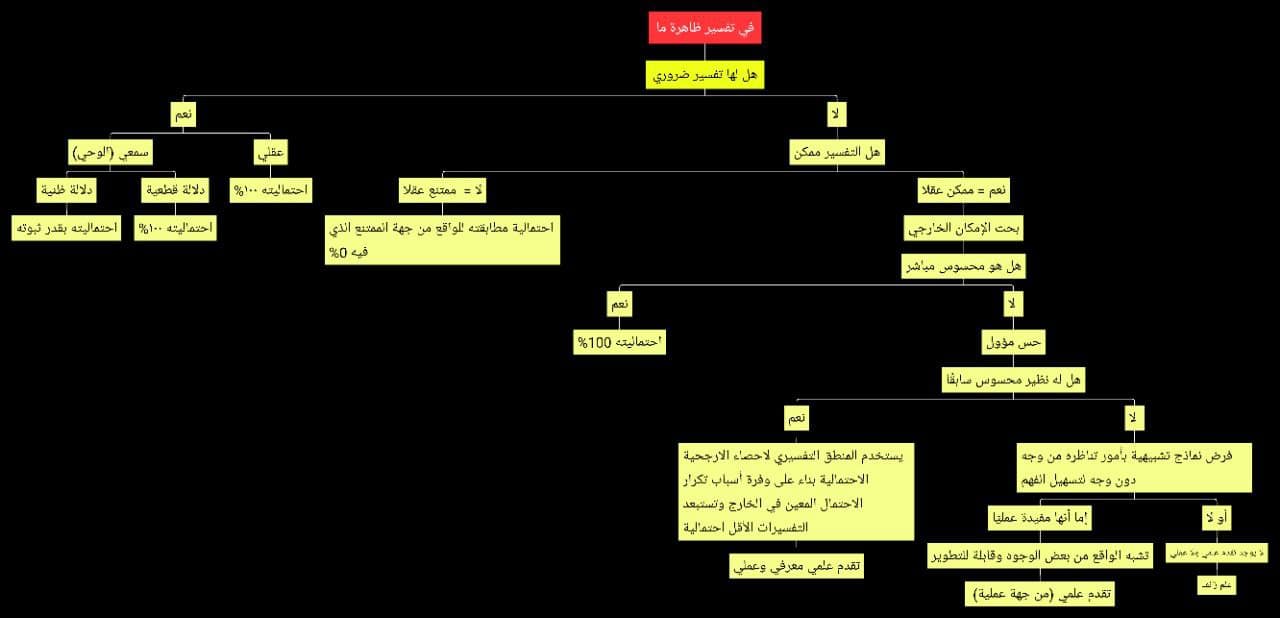

فهذه حاشية توضيحية على هذه الخريطة الذهنية وهي في جانب من جوانب فلسفة العلم يتعلق بتفسير وفهم الظواهر.

في تفسير ظاهرة ما

أولا: هل لها تفسير ضروري؟

اذا اردنا أن نفسر ظاهرة ما فنسأل أولًا: هل لها تفسير ضروري؟

بمعنى أنه يدرك ببداهة العقل ضرورة، مثل الأمور الاستنباطية البسيطة مثل أن السرقة تحتاج سارقًا إذا عرّفناها أنها سرقة، أو أن الصنعة تحتاج صانع فهذا نوع من التفسير الضروري الذي لا يمكن أن يتخلف فهو 100% السرقة لها سارق والصنعة لها صانع.

فإذا كان نعم لها تفسير عقلي ضروري = احتمالية صوابه 100%. يعني الصنعة لا بد أن لها صانع 100%، لكن من هو الصانع؟ هذه مسألة أخرى تحتاج حسًّا، يعني أنا قد أُدرك شيء من صفات هذا الصانع مثلا اقول لا بد أن يكون لديه العلم بصناعة هذا الكأس والقدرة لصناعته، لكن لا اعرف حتى كيف صَنعه إلا بالعادة؛ أي انا اعرف كيف تصنع الكؤوس في هذا العالم وفي هذا الزمان ولك أن تتصور أيضا كل ما يمكن أن يقاس على هذه الحالة، ومن هذه الجهة يمكن الاستدلال على رب العالمين سبحانه وتعالى بصنعته للعالم بأنه مثلا قادر وحي وعليم ومريد وصفات أخرى تستنبط من كونه واجب الوجود الخ.

أو أن يكون ضروريا من جهة السمع؛ يعني دلالة قطعية فيكون احتمالية صوابه 100%، أو دلالة ظنية فاحتماليته بقدر ثبوته.1

أو: “لا”، أي أنها ليس لها تفسير ضروري فننتقل إلى ما دون الضروري الظني (الراجح أو غيره).

ثانيًا: هل لها تفسير ممتنع؟

فنقول هذا التفسير هل هو ممكن عقلا أم ممتنع؟ إذا كان ممتنعا فاحتمالية مطابقته للواقع صفر، لا معنى أن نبحث حسيا في المسألة، اذا ثبت لك ان المسألة هذه ممتنعه عقلا لا معنى أن تقول أثبتتها التجربة او الخ. والبعض هنا قد يقول: لكن ثبت بعض الأشياء الممتنعة عقلا في التجربة مثلا كون الجسم الواحد في محلين منفصلين أو كون القطة حية وميتة في نفس الوقت في تجربة شرودنغر مثلا الخ.

فنقول: مثل هذه القضايا الظنية لا يمكن أن تبطل الضرورة، واصلا انا اقول لك بصراحة من التنزل أن أسميها ظنية أصلا هي ليست بظنية وليس لها أي قيمة معرفية أصلا كما سنبين في الكتاب الذي نعمل على ترجمته [resisting scientific realism] وراجعه لتفهم وجه كون مثل هذه الأمور هي مجرد تخيلات وأقيسة تمثيلية مبنية على التخيل أيضا وليست أمور مشاهدة حسيا بشكل مباشر. وسنتطرق لهذا الموضوع بشكل موجز. لكن على أية حال لو قدرنا أنك أنت أبطلت ضرورة بضرورة لزمك سقوط مبدأ الضرورة نفسه. أو أن النظريات تبنى على الضرورات البدهيات فإذا أثبتت أن النظريات تبطل البدهيات وهي أي [البدهيات] التي ينطلق العقل منها لا لها؛ بمعنى انه العقل لا يستدل للبدهيات، هي اصلا انما يحصلها بكيفية عمله هو [أي العقل]، هو مفطور أن يحصلها بشكل مباشر من الحس وينتزعها، فاذا اثبت لي ان الضرورات وهي أرقى أنواع المعارف وأوثقها في العقل البشري والحس البشري، هذه التي يجزم هو أنها لا تخطئ، إذا اثبت لي انها قد تكون خطأ = فمن باب أولى ما دونها.

إذا كانت النظريات نفسها أثبتت أن الضرورات تخطئ وهي ما بنيت عليه اصلا = فمن باب أولى أن يكون هذا [الشك في الضرورات] يبطل ثقتنا في النظريات اصلا. فمثلا بديهة الثقة بالحس وان الحس هذا يطابق الواقع الخارجي هذه بديهة انت لم تتعلمها، الله سبحانه وتعالى أودع فيك الفطرة بحيث انك تنشأ أنك عندما تتعامل وتتلقى من الحس سينشأ في نفسك معرفة أن هذا واقع الأمر أنك فعلا ترى العالم الخارجي وتفهم منه وان هذه الطاولة التي تجربها ليست في ذهنك وخيالك إنما هي في الخارج.

فهذه الضرورة نفسها لماذا أنا سأقدمها على ضرورة عدم اجتماع النقيضين؟ يعني اذا امكن ان تكون هذه الضرورة خاطئة [عدم اجتماع النقيضين] أمكن أن تكون تلك الضرورة [مطابقة الحواس للواقع] خاطئة، ولم يعد عندك معيار للتحقق وتمييز الضرورة الفاسدة عن الضرورة الصحيحة، لماذا؟ لان هذا المعيار نفسه إما ان يكون ضروريا أو أن يكون نظريا؛ فإن كان ضروريا فبناء على قولك بأن الضرورات يمكن أن تكون خاطئة = أمكن أن يكون هذا المعيار الضروري نفسه خاطئ أصلا. أنت هكذا ضربت بالأساس والمعيار normative الذي يعمل به العقل أساسا لاكتساب المعارف، فإذن أصبحت كل معارفك الثانية عرضة للفساد. إذا كان أوثق ما يقدمه العقل لك تقول انه اكتشفنا انه فاسد، اذن ما الذي أدراك أن اكتشافك نفسه ليس بفاسد؟ وأن المسلمات التي بني عليها اكتشافك ليست فاسدة؟ إما أنك تثق بالعقل فتثق بمنتجاته ومخرجاته أو لا تثق به فلا تثق بمنتجاته ومخرجاته! والنظريات العلمية والتجارب العلمية كلها من منتجات تعامل العقل مع الحس، والمجنون لديه عقل وحس ولكن عقله فاسد فحسه لا يعتبر به،

[أي إذا فسد العقل فسد الحس والتنظير العلمي كله كما في حال المجنون]

فالخلاصة: إذا كان التفسير المطروح فيه ما هو ممتنع عقلًا يغلق باب البحث الحسي في وجهه.

ثالثًا: هل لها تفسير ممكن؟

وإذا كان ممكن عقلا فالان نبدا بحث الإمكان الخارجي.

هل هو محسوس مباشر؟

اذا كان نعم فاحتمالية صحته 100%. [مثلا] هذه الطاولة أراها أمامي فاذن 100% موجودة أمامي،

أو ليس بمحسوس مباشر؟

فنبدأ نذهب إلى الحس المؤول.

الحس المؤول هو حس غير مباشر؛ انت لا ترى الشيء نفسه، إنما ترى أثره. هنا قياس دلالة يعني؛ فإما دلالة الأثر على المؤثر أو دلالة المؤثر على أثره؛ فمثلا أنا إذا رأيت الشمس سأعرف أنه لا بد أن يكون هناك نهار يعني لا بد أن يكون هناك ضوء في السماء صادر عن هذه الشمس، فإذا اخبرني شخص أن هناك شمسا الآن في السماء فسأدرك تلقائيا أن هناك نهار، وإذا أخبرني شخص أن هناك نهارا فسأدرك أن هناك شمس. هناك علاقة تلازم من الطرفين، فبناء على ذلك سأستدل بالعلة على المعلول وبالمعلول على علته.

لكن كيف حصل هذا الاستدلال؟ هنا سؤال مهم جدا، سننتقل إلى سؤال آخر وهو:

هل له نظير محسوس سابقا؟

بمعنى: هل سبق لي أن رأيت الشمس حتى أتعلم أنها إذا كانت موجودة بازغة فلا بد أن يصدر عنها ضوء النهار؟ إذا كان نعم فيكون استدلالي بالعادة صحيحًا.

مثلا أنا الآن فتحت النافذة ورأيت الأرض حول المنزل مبتلة وأسقف المنازل تقطر من الماء والأشجار تقطر من الماء وجميع أسقف السيارات مبتلة الخ = فسأدرك أن هذا لا يحصل في العادة إلا بسبب المطر، ركز قلت في العادة. العادة كشفت لي عن نظام هذا العالم أو على الأقل شيء من نظامه؛ نظام العالم أن المطر عندما يهطل يترك هذا الأثر خلفه. فأنا تعلمت هذا من الحس والاستقراء السابق والتجربة السابقة، فبناء على علمي السابق سأستدل الآن أنه كان هناك مطر مع أني لم أرى المطر الآن لكن استدللت عليه بطريقة غير مباشرة.

رأيت الأثر فعلمت وجود المؤثر مع أني لم أرى المؤثر. أما في حال لم تكن قد رأيت المؤثر سابقا وأنه يترك هذا الأثر عندما يحدث، لو قدرنا أن هناك كائنا فضائيا ما مثلا نزل إلى الأرض ورأى آثار المطر ولم يسبق له أن زار الأرض ولم يسبق له أن رأى المطر يهطل، قد لا يعرف من أين جاء هذا السائل الذي يغطي كل مكان الذي نسميه ماء، لن يعرف حتى يرى المطر فيعرف أنه هو السبب. لذلك سؤال: هل له نظير محسوس سابقا ام لا؟ = سؤال مركزي ومهم جدا. فنقول اذا كانت الاجابة نعم فيستخدم المنطق التفسيري لإحصاء الأرجحية الاحتمالية بناء على وفرة أسباب تكرار الاحتمال المعين في الخارج فتستبعد التفسيرات الأقل احتمالية.

وهذا سيعطيك تقدم علميا وعمليا أيضا؛ يعني بناء على ذلك انت الان عندك عدة احتمالات: إما أن هناك سيارة إطفاء جاءت ورشت هذا المكان كاملا لأن هناك حريقا، وطبعا هذا نادر جدا ولو كان هناك حريق ستكون هناك قرائن فأصلا سيسبق إلى ذهنك لكثرة تكرار وقوع هطول المطر وأنه الأكثر احتمالية بناء على ذلك وستفسرها مبدئيا أن هناك [هطولا] للمطر حصل ما لم يرد معارض.

هذه الاحتمالية كيف قدرناها؟

قدرناها بناء على وفرة الأسباب؛ احتمالية هطول المطر، ما الذي يحاذيها في الخارج/الواقع؟ يحاذيها أن المطر فعلا يهطل بالعادة بنمط متكرر أكثر، وهذا النمط مبني على طبيعة نظام الكون نفسه ليس مبني على مسألة عقلية أو رياضيات محضة [مثلا].

أما من يخبرك بأن احتمالية نشأة عالم مثل عالمنا، أو غيرها من الحوادث غير المشهودة “الغيبية” فهذا التقدير الاحتمالي من أين جاء؟

هل لك خبرة بأن هذه النوعية من العوالم متوفرة أكثر فعلا في الحس بسبب أن هذا النظام تتوافر فيه أسباب كذا وكذا من الحوادث أكثر من كذا وكذا؟! عن أي نظام تتكلم بالضبط؟ أنت تتكلم عن نشأة كل الأنظمة التي هو العالم أصلًا! من أين لك أن تقدر هذه الاحتمالية اذن؟!

هذه طريقة في تقدير الاحتمالات مبنية فقط على التصور الذهني وهي طريقة فاسدة جدا وللأسف يستخدمونها في نظرية التصميم الذكي لكي يبين لك أن احتمالية نشأة كذا وكذا من الأعضاء أو البروتينات أو التسلسلات بالصدفة هي احتمالية ضئيلة جدا! هل رأيتها نشأت بالصدفة أصلا سابقا حتى تقدر لها احتمالية تكرار ذلك؟! من أين قدرت هذه الاحتمالية؟، نحن أصلا لا نراها تنشأ بالصدفة ولدينا علم ضروري فطري بأنها لا يمكن أن تنشأ بالصدفة بغير قصد قاصد وفعل فاعل، فمن أين جئت باحتمالية أنها يمكن أن تنشأ بالصدفة مهما كانت ضئيلة؟ وجعلت الملحد يستغل ذلك ويستطيل عليك ويقول لك طالما سلمت لي أنها ممكنة الحدوث بهذه الاحتمالية فستحصل لو قدرنا استطالة الزمان او الخ.

ففكرة الاحتمالية مبنية على وجود نظام في الخارج؛ تدرس مدى احتمالية وفرة سبب كذا وكذا من الحوادث فيه، هل هي متوفرة أم لا؟ الذي هو الإمكان الخارجي، ولو متوفرة فكم نسبة تكرار هذا الحادث؟ نقدرها هنا بأن نقوم بإحصائية أو تكرار المشاهدة أو إلخ، لكن خلاف ذلك لا معنى للإحصاء اصلا!

إذا كان حس مؤول فنقول هل له نظير محسوس؟

فإذن نستخدم الاستقراء، المنطق التفسيري مبني على الاستقراء كما ذكرنا؛ تستقرئ العادة فبناء عليها تصبح تفسر بالاستدلال بالأثر على المؤثر أو بالمؤثر على الأثر فقط بناء على ذلك. وهذا ما يفتح لك باب الاحتمالية وتقديرها الصحيح.

مثال: رميت قطعة معدنية لها صورة وكتابة، فكم احتمالية أن تظهر الكتابة وكم احتمالية أن تظهر الصورة؟ فتقولي 50% لكل احتمال. فهذا بالنسبة لمعرفتك أنت؛ لا يمكنك أن ترجح طرفا على طرف، لكن بالنسبة للخارج هذا يعتمد على عوامل كثيرة قد تجعل احتمالية الصورة أعلى من احتمالية الكتابة في الواقع في نفس الأمر في هذه الحادثة المعينة مثلًا بسبب حركة الرياح بسبب حركة يدك، ستكون احتمالية هذا أعلى من هذا لو رميتها في هذه المرة تحديدًا، أما خمسين بالمئة وخمسين بالمئة فقط تعني أنك أنت تجهل العوامل التي تجعل هذا احتماليته أعلى من هذا. هذا المثال على تقدير احتمالي رياضي مجرد،أما في الخارج لا يوجد خمسين بالمئة خمسين بالمئة. في الخارج قد يكون هذا أكثر من هذا ولكن أنت تجهل العوامل.

ومثال آخر: دخلت منزل صديقي فقالي انه قد يأتي اليوم شخص اخر يزورنا، فسألت نفسي كم احتمالية ان يأتي هذا الشخص أو لا يأتي؟ وأنا لا أعرف طبيعة علاقته صديقي بالشخص، فأقول 50% ممكن يأتي و50% ممكن أن لا يأتي، لكن لو نظرنا في نفس الأمر ممكن هو يكون صديقه العزيز الذي يزوره كل يوم فاحتمالية قدومه أعلى بكثير من احتمالية عدم قدومه. أو العكس؛ يكون يكرهه مثلا، فهذا يعتمد على عوامل في الخارج بناء عليها تبنى هذه الاحتمالية وليس مجرد انك تصورت الطرفين فإذا 50% لهذا 50% للاخر، او أنك تصورت جميع الاحتمالات الممكنة فنسبة هذا إلى جميع الاحتمالات الممكنة هو كذا على كذا [مثلا] واحد على ستة، واحد على مليون الخ. احتمال الواحد على مليون هذا يكون في النظام هو تكراره أعلى بكثير من غيره. فهذا ليس هو معنى الندرة. فكون حصول كذا هو احتمال واحد وتقاسمه احتمالات كثيرة جدا لا يعني انه نادر؛ولكن قد يكون هو في هذا النظام يحصل كثيرا وهم كلهم لا يحصلون.

أم ليس له نظير محسوس سابقًا؟

اذا لم يكن له نظير محسوس في الخارج هنا نستخدم نماذج تمثيلية أداتية من باب تسهيل التصور واستغلال الجانب المحسوس من الظاهرة، أي من باب التعامل التطبيقي مع الظاهرة.

فنبدأ بفرض نماذج تشبيهية بأمور تناظره أي الواقع من وجه دون وجه لتسهيل الفهم،

مثال: تخيل معي عميانا كانوا يمشون في مكان مبلل فتلمسوا الجدار فوجدوا سلك متدلي من الجدار. هذا السلك فيه تيار كهربائي عالي وهذا السلك يلمس الأرض المبتلة، وكلما لمسها تحدث صعقة في الماء ويطير من قوة التيار ثم ينزل بشكل متكرر، فعندما لمسوه من الجهة المغطاة وليست الجهة العارية من السلك – التي لو لمسوها لصعقوا- لا، [إنما] لمسوها من الجهة المغطاة فقال لصديقه يبدو أنها أفعى لأنها تتحرك وتنزل وتصعد فلها حركة ذاتية يبدو أنها أفعى لأنها أشبه شيء شكلا بالأفعى. فقال له الثاني: لا، هذا حبل متدلي من الجدار فقط. فقال له الأول: لا، والدليل على كونها أفعى أنك إذا لمستها من جهة رأسها *الذي هو الجهة العارية من السلك* سوف تلسعك. فقال له الثاني: تمام إذا لن نجرب ذلك والأفضل أن نأخذ الحيطة والحذر وصدقه على كونها أفعى وذهبا. الان فعليا هم استفادوا أداتيا من قدر التشابه بين السلك والأفعى؛ هي فعلا تشبه الأفعى وفعلا رأسها إذا لمسته يلسع ولكن ليس لانها أفعى [إنما] لانها سلك رأسه عارٍ إذا لمسته ستصعق بالتيار الكهربائي.

فالقدر من التشابه هذا أفادهم أداتيا/عمليا/تطبيقيا لكن فعلا تصورهم كان خاطئ. الفائدة العملية كانت مبنية فعلا على تشابه تصورهم مع الواقع لكن لا يعرفون هم ما هو وجه التشابه. يعني هم استدلوا فعلا استدلال خاطئ انه طالما شكله مثل الأفعى فلا بد انه افعى ويلسع وجاءت معهم بالصدفة فعلا انه هو فعلا [يلسع].

ومع ذلك فمن الممكن في بعض النماذج أن لا يأتي التشابه من الصدفة إنما يأتي من تجارب كثيرة وأنت تبدأ تحاول أن تتصور أقرب شيء للجانب الغيبي من ظاهرة محسوسة (ما هو أقرب شيء في العادة ينتج شيء شبيه بهذا الأثر ولو لم يكن نفس الأثر إنما يشبهه من بعض الوجوه، وهذا التمثيل قد ينفعك. تستطيع أن تجرب نماذج كثيرة ونموذج واحد ينفعك من ضمنهم، ولا يقال أن هذا عُلم بالصدفة بالتجربة، فأنت جربت نماذج كثيرة ونفعك هذا تحديدًا لأنه الأكثر شبهًا من الوجه النافع. ي

عني لا يمكن أن يقال احتمالية هذا قليلة أو كثيرة حتى تقول بالصدفة. الصدفة هنا نقصد بها انه من ضمن احتمالات كثيرة خاطئة وانه يندر جدا للبشر أن يصلوا الى الاحتمال الصحيح او الاحتمال القريب من الواقع/الاحتمال المفيد ومع ذلك انت وصلت لها. فأنت هنا لا تدري أصلا هل يندر وصول القدرات المعرفية البشرية لهذا النموذج النافع أم لا. بل انت اصلا لا تعرف ما هي الظاهرة نفسها وما حقيقتها فيها في نفس الأمر لأن الفرض أنها غير محسوسة ولا لها نظير مباشر محسوس كما في حالة المطر والماء الغامر للشوارع.

فأنت فعليا لا تعرف ما هي الأسباب التي هيئها الله للبشر حتى يصلوا إلى نموذج مشابه ومفيد. انت فرضت نموذج وفرضت نماذج كثيرة، وتقمت بتجربه كل نموذج تفرضه؛ والتجربة هي التي كشفت لك عن فائدة هذا التصور التقريبي وربما يكون هناك نماذج أفضل لم تكتشفها بعد وهذا سيفتح الباب للتقدم العلمي، فأنت اصلا فرضته بناء على معرفتك بشيء من أثر هذه الظاهرة الغيبية، وربما تكتشف آثار أخرى لاحقا، وربما تكتشف أمور في الشاهد أكثر شبهًا بهذه الظاهرة فتطور النموذج التمثيلي .

فلا يمكن أن يقال إنه صدفة بمعنى انه احتمال نادر. لأنك بدأت تجربة هذا الشيء وجربت أثاره وبدأت تقيس أقيسة تشبيهية فتسأل نفسك ما هو اقرب شيء في عادتي يمكن أن يترك أثر مشابه نوعا ما فأقيسه عليه وسأبدأ أعدل هذا القياس حتى اقربه من الواقع أكثر فأكثر.

أنت قد لا تصل أبدا لمطابقة الواقع لأنه قد يكون شيء لا نظير له في عادتك المحسوسة من جهة الحقيقة والماهية والكيفية، إنما له نظير من وجه دون وجه، وادراكك لوجه هذا الشبه مبهم. أي أنه لا يمكنك انك فعلا تتأكد هل وجه الشبه كما تصورت أم يشبهه بطريقة أخرى لم تنتبه لها ومنها كانت الفائدة في النموذج التمقيلي، كمثال السلك الذي ذكرناه، ظنوا أنه ثعبان وتعاملوا بناءً على ذلك فنفعهم ذلك بطريقة لم تخطر على بالهم وهو أن السلك لم يصعقهم، هذه النماذج نفرضها إما لأنها مفيدة عمليا فهي تشبه الواقع من بعض الوجوه وقابلة للتطوير كما ذكرنا = فهذا سيحدث تقدم علمي من جهة عملية. [ولكن] أنت لا يمكن أن تجزم أن ما تصورتَه مطابق للواقع إلا إذا أحسسته فعلا.

بل قد يكون هذا الشيء الذي أنت لم تحسه لا يوجد كلمة تعبر عنه في لغتك؛ إذ الكلمات تتعلمها من الواقع الخارجي [مثل] الصفات: طويل، قصير، كبير، صغير، قوي الخ. هذه كلها تتعلمها من الواقع الخارجي وهناك صفات لا نظير لها أصلا حتى تكون هناك كلمة تحاذيها أو تعبر عنها أو تقود لفهمها بقدر معنوي مشترك، لكن هذا الشيء المغيب عنك من جهة الكيفيات يشبه الواقع بطريقة ما أو بأخرى بحيث تنتفع منه إذا تعاملت معه بناء على هذا التشبيه الذي فرضته مع كونه قد يكون ليس هو، وإنما يشبهه فقط مع كونه فيه مواد أخرى أو صفات أخرى انت لا تعرفها. فهذا سيفيدك من ناحية عملية لكن ليس من ناحية معرفية؛ أي ليس من ناحية أن تعرف كُنه هذا الشيء، ولكن من ناحية معرفة عملية أي أنك تعرف كيف تتعامل معه وكيف تسخره لنفعك.

حاشية:

1علاقة الحس بالضرورات

| كلمة “ضروري”؛ هذه الضرورة ليست فقط في ضرورة العقل الاستنباطي،فلا يلزم ألا يكون الشيء ضروريّا إلا لو كان استنباطيّا، بمعنى انه لا يلتفت الى نقيضه لأن نقيضه يؤدي إلى ممتنع من جهة معينة وهي جهة التناقض مثلًا، وأنك لا بد ان تكون مدرك لهذا التناقض وقادر على صياغته وتُحول القضية الى طرفي نقيض، الترديد والتقسيم وكذا. لا، لا يلزم ذلك؛ لأن الضرورة هي حالة معرفية للعارف. إذا وجدت في نفسك ضرورة أن هذا قطعي ويقيني 100% بحيث لا تلتفت أنت الى نقيضه ولا تقول بنقيضه = فهذه هي الضرورة؛ هي الضرورة حاله للعارف وليست حاله للمعروف. هي حالة معرفية ابستمولوجية epistemological ليست حالة أنطلوجية ontological (وجوديه) للشيء نفسه، فأنا ادرك هذه الطاولة أنها أمامي بالضرورة الحسية مع أنه في نفس الأمر يتصور ألا يكون هناك طاولة، لكن هناك طاولة بالفعل. |

فلا نقول أن الحس لا يأتي بالضرورات، بل يأتي بالضرورات، بل حتى ضرورات العقل اصلا بما تتضمنه من معاني كلية فهي منتزعة من جزئيات الحس كما ذكرنا وشرحنا ذلك سابقا أن العقل مهيَّأ ان يتعامل مع الجزئيات الحسية وقادر على ذلك وقادر أيضا أن يستنبط ويجرد منها معاني كلية وثم يقوم بالتصنيف ويدخل المزيد من الجزئيات التي بينها قدر مشترك فيصنفها في صنف معين مثل الموجودات بينها قدر مشترك وهو “الوجود” وقادر ان يفهم ويستوعب معنى الوجود اذا نظر الى شيء معين موجود ثم ينتزع منه كلية الوجود وثم يضيف اليها المزيد من الموجودات كلما رأى شيئا يصح فيه معنى الوجود أيضا يعني من جهة قياس التمثيل.

وطبعا هذا يكون بشكل فطري فالموقف أنك لا تبدأ من قاعدة معرفية كلية تعيها وتقيس عليها نظريّا، إنما تبدأ من طريقة عملية او كيفية يعمل فيها العقل [أي] أنه قادر على التعامل مع الهويات الجزئية وثم تكوين الهويات الكلية وتصنيف الجزئيات إليها وهذه طريقة عمل العقل.

فإذا نحن نقول أن الحس هو مصدر المعرفة الأساسي عند البشر والعقل هو الذي يتعامل مع هذا الحس بكيفية وفطرة خلقه الله عليها فيها تنظيم عملي يعني مثلا عندما تكون طفل صغير لا تحتاج أن تدرك قاعدة مفادها ونصها كل حادث له سبب ولكن أنت عقلك يعمل بحيث أنه يدرك ان كل حادث له سبب ويدرك ذلك ويتعامل وفق ذلك لكن دون أن تعرف انت انه المعرفة هي اما كلية concept أو قاعدة كلية كل كذا هو كذا أو مسألة جزئية أن كذا هو كذا أو كذا ليس كذا، هذه المعرفة لم تكن ناشئة في نفسك، لكن عقلك/دماغك نفسه أو الجهاز/الشيء الذي به تكون أنت عاقلا هو يعمل وفق هذا النظام كما أن المعدة تعمل بطريقة سببية ومع ذلك انت لا تعلم كيف تعمل المعدة والعين أيضا تعمل وأنت لا تعلم كيف تعمل العين، نفس الشيء الدماغ؛ هو يعمل بقواعد عملية/عضوية تابعة للكيفية/النظام الذي خلق عليه وبناء على ذلك ستنشأ في نفسك قاعدة السببية. بما انك قادر على اكتشاف الأسباب فستفهم معنى السببية وستبدأ تلاحظ السببية في الجزئيات لأنك قادر على استيعاب السببية، وثم ستنشأ في نفسك قاعدة مفادها أن كل حادث له سبب بناء على كيفية عمل الدماغ نفسه أنه مهيأ لاكتشاف الأسباب الجزئية وثم انتزاع ومعرفة القاعدة الكلية التي مفادها أن كل حادث له سبب. هذا بحث لعله يطول وشرحناه في سلسلة قضايا معرفية.

لذلك نحن نقول الاستقراء قد يكون يفيد الضرورة حتى لو كان ناقصا من جهة العلاقات الضرورية بين المعاني؛ فمثلا انا لم استقرئ كل الموجودات لكن فهمت من الموجودات التي رأيتها معنا ضروري واستطاع عقلي ان يميز وجه الضرورة فيه.[مثلا] أن كل موجود نقيضه العدم حتى لو كانت بكيفية مخالفة للموجودات المعروفة وان هناك ذاتيات لمفهوم الوجود أو معاني ضرورية إذا نفيتها عن شيء فلا يعود يصح أن يسمى موجودا وحينها ينتقل الى دائرة النقيض وهو أنه سيصبح معدوما.