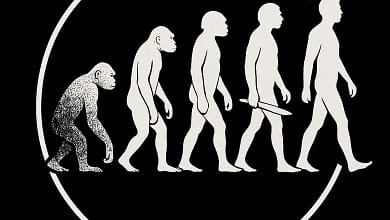

يقع أنصار نظرية التطور الدارويني وأنصار نظرية الانفجار العظيم في الفلسفة ضمن اختيارهم لفرضياتهم حول كيفية التطور، والتي تعتمد على الانتقال من الأبسط إلى الأعقد.

في القرنين السابع عشر والثامن عشر، كان العديد من الفلاسفة، مثل دالمبير (D’Alembert)، يتبنون نهجًا علميًا ديكارتيًا. فقد اعتبروا أن الإدراك الأساسي للخصائص الأكثر تجريدًا للكائنات الطبيعية يبدأ من الأعلى، ثم ينحدر تدريجيًا عبر مستويات من المعرفة حول الكيانات ذات الخصائص المركبة والمعقدة. وبهذا، تبدأ المعرفة من العالم المشاهد (الأعقد) ثم تتجه تصاعديًا نحو التجريد حتى تصل إلى الأبسط. لكن بعضهم اعتبر هذا المنهج مجرد أداة تحليلية، وليس تصورًا أنطولوجيًا.

عبر هذه العملية التجريدية، كانوا يصلون إلى الماورائيات، ولهذا كانت الرياضيات والهندسة تمثلان نقطة وسطى بين العالم المادي والعالم الميتافيزيقي. فعندما يتم تجريد الخصائص، يصل المرء إلى عالم الهندسة، وإذا استمر في التجريد أكثر، يصل إلى الصفات الأساسية التي بدونها لا يكون للوجود معنى، وهي صفات ميتافيزيقية. وعند إعادة التركيب (restoration)، يتم توليد العلوم بشكل متدرج وفقًا لمستويات التعقيد.

يتضح أن هذا المفهوم مشابه جدًا لمعتقدات أنصار التطور والانفجار العظيم، إذ يؤمن كلا الفريقين بأن الكون أو الحياة بدأا من أبسط الأشكال ثم تعقدا تدريجيًا. رغم أن هذا الاعتقاد مشهور بين الداروينيين، إلا أنه أقل شهرة بين أنصار الانفجار العظيم. في كتاب Essais de Cosmologie لفرِيدمان ولوميتر، الصفحة 233، ورد أن:

“التطور في الكون يتم من الأبسط إلى الأعقد”

من هنا، نرى كيف أن معتقداتهم تتشابه مع فلاسفة التنوير، وكيف أن هذه الفرضيات تتوافق مع رؤيتهم الدهرية للطبيعة. فهم يرون أنه كلما عدنا في الزمن، سنصل إلى حالة أبسط، حتى نبلغ أبسط شكل ممكن. وهذا ما أشار إليه فريدمان ولوميتر في نفس المصدر، الصفحة 298.

هذا المعتقد ينسجم مع فرضيتهم حول “مبدأ الوتيرة الواحدة” (Uniformity)، حيث يفترضون أن الكون تطور بوتيرة ثابتة من الأبسط إلى الأعقد، مما يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك تناوب بين الحالات البسيطة والمعقدة. ولضمان صحة هذا المبدأ، لا بد من افتراض أن القوانين الطبيعية لم تتغير منذ بداية الكون، وإلا فلن يكون هناك ضمان بأن تسير التطورات الحالية وفق المسار نفسه.

وبما أن هذا التصور متجذر في رؤيتهم الدهرية، فإنهم يرون أن القوانين الطبيعية كانت وستظل هي نفسها، مما يعني أن دراسة هذه القوانين في الحاضر تمكننا من استنتاج كيفية حدوث التطور في الماضي، وبالتالي الوصول إلى نقطة البداية. هذه المنهجية تعتمد على تجريد الكائنات من صفاتها المعقدة للوصول إلى العناصر الأبسط، ثم اختبار مدى استمرار بقائها على قيد الحياة. إذا انخفض نشاطها، فإن ذلك يعني أن الصفة الأبسط هي السلف للصفة الأعقد. مثال على ذلك ما ورد في مقال How Evolutionary Biology Presently Pervades Cell and Molecular Biology بقلم مايكل مورانج.

في هذا المقال، يُبيّن مايكل مورانج كيف أن علم الأحياء التطوري أصبح جزءًا لا يتجزأ من علمي الخلية والبيولوجيا الجزيئية، بل ويؤثر بشكل مباشر على طريقة تفسير العلماء للظواهر الحيوية. الفكرة المحورية في المقال هي أن فهم الخصائص المعقدة للكائنات الحية الحديثة لا يتم فقط من خلال ملاحظتها كما هي، بل من خلال تفكيكها إلى مكوناتها الأساسية، ومحاولة إعادة بناء التسلسل الزمني لتطور هذه المكونات، أي باختصار: تجريد الكائنات من خصائصها المعقدة والبحث عن شكلها الأبسط.

يُستخدم هذا المنهج لتفسير وجود وظائف معينة في الخلية أو في الجزيئات الحيوية، إذ يرى العلماء أن وجود خاصية “أ” اليوم لا بد أن يكون قد تطور من خاصية أبسط “ب”، ويمكنهم اختبار هذه الفرضية عن طريق حذف أو تعديل أحد المكونات الخلوية ومراقبة تأثير ذلك على الوظيفة الكلية. فإذا انخفضت الفعالية أو تغيرت النتيجة، يستنتجون أن الخاصية الأبسط كانت سلفًا وظيفيًا للأعقد.

بكلمات أخرى، يتعامل العلماء مع الكائنات الحية كما لو كانت بناءً مركبًا من طبقات تراكمية من الصفات، وكل طبقة تطورت فوق أخرى. وهذا يعيدنا إلى المبدأ نفسه: من الأبسط إلى الأعقد، وبتطبيقه في المختبر، يتم “عكس” المسار التطوري عن طريق التجريب والتجريد، لفهم كيف تشكلت الحياة المعقدة التي نراها الآن.

ما يعكسه مقال مورانج هو أن هذا الأسلوب ليس مجرد فلسفة أو فكرة نظرية، بل هو ممارسة علمية يومية في مختبرات الأحياء الجزيئية. إنه توظيف صريح لمبدأ الوتيرة الواحدة والاستمرارية في القوانين الطبيعية، لأن العلماء يفترضون أن ما يحدث في الخلية اليوم هو امتداد لما كان يحدث منذ ملايين السنين، فقط بدرجة أعلى من التعقيد.

هذا النموذج ينسجم تمامًا مع الفرضيات الفلسفية التي تبنّاها فلاسفة التنوير في تجريد العالم من خصائصه الظاهرة بحثًا عن الجوهر الأساسي، ثم محاولة إعادة بناء العالم من هذا الجوهر خطوة بخطوة. وهو ما يجعل العلوم الحديثة، سواء في البيولوجيا أو الفيزياء، تسير على النهج الفلسفي نفسه، ولكن بلغة رياضية وتجريبية.

وبنفس الطريقة، تعتمد نظرية الانفجار العظيم على مبدأ الانزياح الأحمر (Red Shift) كدليل على نشأة الكون، بناءً على قانون هابل (Hubble’s Law)، الذي يفترض أن المجرات تبتعد عن الأرض بسرعات تتناسب مع بعدها.

هذا الانزياح الأحمر يُفسّر على أنه ناتج عن تمدد الفضاء نفسه، بحيث أن الضوء الصادر من المجرات البعيدة يزداد طوله الموجي كلما طال الزمن الذي استغرقه للوصول إلينا. هذا التأويل يفترض ضمنًا أن الكون كان في الماضي أكثر كثافة وتقاربًا، أي أن كل شيء كان “أبسط”، وأنه بمرور الزمن، ومع استمرار التوسع، ازداد تعقيد النظام الكوني.

وبما أن القوانين الفيزيائية التي نعرفها اليوم يُفترض أنها تنطبق على جميع أنحاء الكون، بما في ذلك المجرات البعيدة، فإن أي ظاهرة تُلاحظ هناك يمكن تفسيرها بنفس الأطر النظرية التي نعتمدها هنا. وهذا الافتراض لا يقوم فقط على الملاحظة، بل ينبع من الاعتقاد الفلسفي بمبدأ “التماثل” أو “التجانس” (homogeneity)، والذي يقول إن المادة في كل مكان من الكون مكوّنة من نفس العناصر الأساسية، وتخضع لنفس القوانين.

وبالتالي، فإن استخدام الانزياح الأحمر كدليل على بدايات الكون هو تطبيق مباشر لهذا المبدأ: نحن نفترض أن ما نراه في السماء البعيدة هو مجرد شكل آخر لما نراه هنا، لكن في حالة زمنية أقدم. وهذا يعني أننا عندما نلاحظ ظواهر مثل الانزياح الأحمر، فإننا في الحقيقة نرصد صورة تاريخية قديمة للكون، ونعيد تركيب التسلسل الزمني لنشأته باستخدام نفس القوانين الفيزيائية المعروفة لدينا اليوم.

فهذا النوع من الاستدلال يعكس نفس الفلسفة التي يستخدمها العلماء في الأحياء التطورية: نبدأ من الحالة المعقدة ونقوم بتجريدها من مظاهرها الخارجية للرجوع إلى الجذور الأولى، ثم نعيد بناء السيناريو الزمني للتطور وفق قوانين نعتبرها ثابتة. ولذلك يُعد قانون هابل والانزياح الأحمر تطبيقًا كونيًا لمبدأ “من الأبسط إلى الأعقد”، تمامًا كما يحدث في البيولوجيا والفيزياء على السواء.

يؤمن العلماء اليوم بوجود جسيمات أساسية مثل الكواركات واللبتونات، إضافة إلى أربع قوى أساسية: الجاذبية، الكهرومغناطيسية، النووية القوية، والنووية الضعيفة. كما أن هناك قوانين أساسية مثل قوانين الديناميكا الحرارية (Thermodynamics). كل هذه العناصر تمثل تجريدات للخصائص المعقدة للمادة.

فمثلاً، الجسيمات تُعتبر تجريدات لكل التعقيدات للوصول إلى “الجزء الذي لا يتجزأ”. وكذلك الحال مع القوى الأساسية، حيث يتم إرجاع كل أشكال المادة والطاقة إلى هذه القوى الأربعة. على سبيل المثال، الضوء الصادر عن النجوم هو طاقة كهرومغناطيسية، والتي استُخدمت لاحقًا كأساس لمبدأ الانزياح الأحمر.

إذن، يمكننا ملاحظة كيف قاموا بتجريد كل الظواهر إلى أساسياتها، ثم اعتبروها العنصر الأساسي الذي يدير الكون. فعند تجريد أي ظاهرة معقدة، نجد أنفسنا أمام مكوناتها الأساسية. مثال على ذلك الفوتونات، التي تحمل القوة الكهرومغناطيسية. عندما يتم تقديم الإشعاع الكهرومغناطيسي كمجال كهربائي ومغناطيسي متذبذب، فإن أي جسيم يوضع في هذا المجال سيتأثر بهذه القوة، مما يؤدي إلى تغيير موقعه في الفضاء، وهو ما يمكن ملاحظته. وعند تجريد الظاهرة من الجسيم نفسه، تبقى لدينا القوة الكهرومغناطيسية فقط.

الافتراض الدهري الثاني هو مبدأ التماثلية (Homogeneity). وكما هو الحال مع مبدأ الوتيرة الواحدة، فإن هذا المبدأ يعني أن الكون بأسره يتكون من نفس النوع من المادة، مما يستلزم أن القوانين التي تحكم المادة في نطاق ملاحظتنا الحسية هي نفسها في جميع أنحاء الكون.

هذا الافتراض متسق مع إيمانهم بوجود جسيمات أساسية، والتي تعني أن جميع المواد متشابهة في جوهرها. وبالتالي، فإن تعقيد المادة عبر الزمن لن يؤدي إلى تغيير جنسها، بل سيظل داخل الإطار نفسه. ولهذا، عند تحليل المادة وتقسيمها، نعود بالزمن إلى الوراء ونكتشف كيف كانت في الماضي.

وهذا ما أشار إليه فريدمان ولوميتر في نفس المصدر، الصفحة 234: “عالمنا يحمل علامات شبابه، ويمكننا أن نأمل في إعادة بناء تاريخه.” وكذلك جاء في كتاب The Evolution of the Universe لجورج جاموف، الصفحة 680: “إن الوفرة النسبية للعناصر الكيميائية المختلفة (والتي تبين أنها متماثلة في جميع أنحاء الكون المرصود) تمثل أقدم وثيقة أثرية في تاريخ الكون.”

إذن، رغم وجود اختلافات بين الظواهر التي نلاحظها، فإنهم يفسرون ذلك على أنه مجرد اختلافات في التكوين والكميات، وليس في طبيعة المادة نفسها. فهم يرون أن القوانين المطبقة على المادة لم تتغير، وبالتالي، فإن دراسة الحاضر تمكننا من فهم الماضي.

كما رأينا، فإن هذا المنهج يشبه إلى حد بعيد طريقة فلاسفة القرن السابع عشر والثامن عشر، الذين اعتمدوا على التجريد للوصول إلى أساسيات الكون، ثم أعادوا التركيب (Restoration) لفهم التعقيد الحالي. وبالتالي، فإن دراسة القوانين الحالية على المواد الحالية تمكنهم من إعادة بناء تاريخ الكون، ولكن التأكيد على هذا التاريخ يتم من خلال الرياضيات، وليس من خلال التجربة المباشرة، لأنه يتعلق بأحداث وقعت في الماضي.

وهكذا، فإن تصورهم للكون في بداياته كان شديد البساطة، مما يسهل وصفه من خلال القوى الأساسية والجسيمات الأولية. أما اليوم، فقد أصبح الكون أكثر تعقيدًا، مما يجعل دراسته أكثر تحديًا. وكما جاء في كتاب جاموف، الصفحة 689:

“كشف اكتشاف الانزياح الأحمر في أطياف المجرات البعيدة عن حقيقة مهمة، وهي أن كوننا في حالة توسع منتظم (Uniformity)، مما يثير تساؤلًا حول إمكانية فهم خصائصه الحالية كنتيجة لتطوره، والذي بدأ منذ بضعة مليارات من السنين من حالة متجانسة ذات كثافة ودرجة حرارة عالية للغاية.”