الحمد لله وحده، أما بعد، فقد أرسل إلي أحد إخواني جزاه الله خيرا، مقالا للأستاذ “أشرف قطب”، وهو كاتب له اشتغال بتلك الأبواب، جعله بعنوان “موقف كارل بوبر من الاستقراء”، وبدا فيه مؤيدا لمذهب بوبر ولسفسطة هيوم على الاستقراء ودلالته المعرفية التي قام عليها ذلك المذهب! ولأن كثيرا من الشباب يتابعون كتابات الأستاذ، فقد آثرت أن أكتفي في الرد على هذا المقال بأن أن أنقل مبحثا كنت قد عقدته في كتاب “معيار النظر” في المجلد الثاني منه، في نقد معيار قابلية التكذيب هذا وبيان أصوله عند بوبر وآفاته ومقتضياته، والله الهادي إلى سواء السبيل.

قلت في المبحث المذكور:

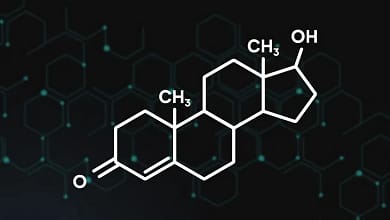

قد شاع بين الناس (لا سيما المشتغلين منهم بالبحث الطبيعي والتجريبي بعموم) مبدأ قابلية التكذيب عند “كارل بوبر” Falsifiability على أنه يقول إن الاستقراء الطبيعي يجب أن يصحبه في ذهن المنظر التجريبي تعيين لنوعية المشاهدة التي إن وقع عليها فسيترك ذلك الاستقراء وينصرف إلى غيره، بناء على فرضية أخرى يجعلها في محل فرضيته الأولى. ولكن واقع الأمر أن بوبر لم يقل بذلك المعيار إلا ليرد به على مشكلة الاستقراء عند هيوم، في سياق مسعاه لبيان سبب سخطه على نظرية ماركس في علم الاجتماع وطريقتها في تحويل كافة الظواهر الاجتماعية إلى “أدلة” تعضدها استقرائيا، فكان جوابه أنه لا استقراء أصلا حتى تثار عليه تلك المشكلة، فالعلم الطبيعي لا يقوم عنده على الاستقراء، وإذن فلا تأثير لمشكلة هيوم على العلم الطبيعي، ولا ينبغي أن تكون وفرة القرائن الاستقرائية هي الطريق لتمييز دعاوى العلم التجريبي (نوعا) عما سواها!

قال بوبر في كتابه الأشهر “منطق الاكتشاف العلمي” The Logic of Scientific Discovery:

فالآن في نظري لا وجود لذلك الشيء الذي يقال له “استقراء”. وعليه فاستنتاج النظريات بناء على آحاد العبارات singular statements التي “تؤكدها التجربة البشرية” أيا ما كان معنى تلك التأكيد هذا، هو أمر لا يمكن إسقاطه منطقيا (أي تعبا لاستشكال هيوم على الاستقراء). فالنظريات، بالتالي، لا تكون قابلة للإثبات الإمبريقي Empirically Verifiable أصلا (أي على المفهوم الاستقرائي التقليدي).

من هنا يؤسس بوبر معياره “قابلية التكذيب” ليجعله في محل “قابلية التعضيد بالاستقراء”، إذ يقول:

هذه الاعتبارات تقترح ألا تكون قابلية التأكيد Verifiability ولكن قابلية التكذيب Falsifiablity للنظام النظري هي المعيار المختار للتفريق (بين العلم التجريبي وغيره) Demarcation. أو بعبارة أخرى: فلن أشترط في النظام العلمي أن يكون قابلا لأن يميز تمييزا نهائيا، بصورة إيجابية، وإنما سأشترط أن يكون رسمه المنطقي Logical form على نحو يجيز له أن يميز بواسطة الاختبار الإمبريقي، تمييزا سلبيا: يجب أن يكون من الممكن للنظام العلمي الإمبريقي أن يثبت بطلانه من طريق التجربة. (1)

والقصد أن نفي “بوبر” للاستقراء هو من موافقته “هيوم” على سفسطته في تلك المسألة، وهو سبب ذهابه إلى ذلك التفريق المتكلف بين الإثبات بالمشاهدات والنفي بالمشاهدات (يعني كمعيار لقبول النظريات أو ردها)! لأنه بحسب عبارته:

“يجب أن ننتقي معيارا يمكننا من السماح بوجود علم إمبريقي حتى مع كون عبارات ذلك العلم لا يمكن تأكيدها cannot be verified” (أي بالاستقراء) (السابق: ص. 18).

ويقول كذلك في وصف العبارات العمومية في التنظير التجريبي: “إنها لا يمكن أبدا الوصول إليها من مجموع العبارات أو الحالات الفردية، وإنما يمكن نقضها بعبارات أو حالات فردية” (السابق: ص. 19). وهذه منه مكابرة عجبية في الحقيقة، إذ معلوم أن أصل معنى الاستدلال بالمشاهدة Confirmation الجاري استعماله عند كافة التجريبيين بعموم من يوم أن ظهر العلم التجريبي وإلى يوم الناس هذا (في العلوم الطبيعية والإنسانية على السواء) إنما هو استقراء في الحقيقة وبالضرورة Inductive Inference إذ تجمع القرائن الداعمة للفرضية التفسيرية، التي تقوى باجتماعها احتمالية الرجحان المعرفي لتلك الفرضية، سواء كان ذلك الاستقراء مبنيا على مشاهدة مباشرة ينطبق عليها اسم المتغير المبحوث انطباقا لغويا صريحا (كما في قولك: جميع الغربان سوداء، أو جميع البجعات بيضاء أو الشمس تشرق من المشرق كل صباح)، وهو ذلك النوع من المشاهدات العارية أفراده عن الحمولة التأويلية (الذي لم يكن بوبر يرى إمكان حصوله أصلا)، أو على مشاهدات يتأولها الباحث على وجه يخدم فرضيته فيجعلها مما يعضد تلك الفرضية (كما في مثال المحقق الجنائي الذي استعملناه في غير موضع من هذا الكتاب).

معيار قابلية التكذيب، هل يساعد حقّا في التفريق بين العلم الزائف والعلم الحقيقي؟

القول بقابلية التكذيب كما تكلم به بوبر لا يمكن أن يكون طريقا للتفريق بين الدعوى التفسيرية المستساغة والدعوى التفسيرية غير المستساغة لا في النوع الأول ولا الثاني! لأن الاستقراء التفسيري، بل الاستقراء عموما لا يبطل بالضرورة بمجرد ظهور مشاهدة تخالف ما هو متوقع عند المُنظر، حتى ولو ظهرت تلك المشاهدة المخالفة لأكثر من مرة! فهو على أي حال تنظير احتمالي Probabilistic بطبيعته، لخضوعه الضروري للقصور البشري في الاستقراء، الذي هو في صنيعنا = ناقص مهما كمل! وسواء في الحالة الأولى أو الثانية، فانه يظل من الممكن – مبدئيا – إضافة بعض الفرضيات Ad-Hoc للنظرية نفسها بما يجعلها في النهاية تخضع لمعايير أخرى في القبول والرد لا علاقة لها بمسألة قابلية التكذيب هذه، إذ يجعله من غير الممكن أن تطبق عليها بشكل موضوعي!

ولأن بوبر لم يكن يرى الاستقراء سبيلا مطروقا للتنظير الطبيعي كما ذكرنا آنفا، فقد كان يقول بعدم التساوي Asymmetry بين الإثبات Verification والتكذيب Falsification في استعمال المشاهدات عند الاستدلال لأي فرضية طبيعية. فكان يكفي في معياره ذاك أن يرى الناظر مشاهدة واحدة مخالفة (مخالفة واضحة) لنوعية المشاهدات التي يصفها المنظر بأنها داعمة أو معضدة للفرضية النظرية، حتى يحصل التكذيب حصولا نهائيا وتسقط النظرية بأكملها! فلو فرضنا أن بوبر شاهد كرة تسقط إلى أعلى في يوم من الأيام بدلا من أن تسقط إلى الأرض، فسيلزمه – على معياره في التكذيب – أن يبطل قانون الجاذبية مطلقا! بخلاف ما يتحقق به الإثبات الذي لا يكفي فيه مشاهدة واحدة ولا مئة ولا مئة ألف، لأن الدعاوى التعميمية Universal Claims لا يمكن إثباتها عنده أصلا، وإنما يصح استعمالها براغماتيا كدعوى علمية طبيعية مقبولة منهجيا Scientific لحين ظهور ما يبطلها إن ظهر! بمعنى أنه لو شاهد بوبر تلك الواقعة (سقوط الكرة إلى أعلى)، فلن يصح عنده أن يقال إن سقوط الأجسام إلى جهة الأرض لا إلى جهة السماء هو سنة كونية مطردة، راجعة إلى نظام سببي يجعل الأمر يجري على هذا النحو في كل مرة ما لم تنتف الشروط السببية لاطراد تلك السنة الكونية وتتحقق الموانع! وما دامت تلك المشاهدة المبطلة أو المكذبة Falsifying Observation لم تقع، فهو يقبل التنبؤ بسقوط الأجسام إلى أسفل إن تركت معلقة في الهواء، على نفس المنطق الذي قبل به “ديفيد هيوم” ذلك التنبؤ دون أن يسمي ذلك القبول والتنبؤ استقراءً، وهو ما حقيقته التناقض كما انتُقد به البوبريون!

ولذا نقول إن من تعقل مبدأ التكذيب عند بوبر وتدبر فيه مليا، فسيدرك أنه ليس مبدءا موضوعيا ولا محكما ولا قريبا من ذلك! فالنظرية المقبولة عند جماهير الطبيعيين تبقى مقبولة عنده ما دامت لم يقم أحد بتكذيبها بمشاهدة قاطعة في دلالتها على بطلانه بعدما تكلفوه من تصميم التجارب في ذلك، لا أنها لا تُقبل عنده من الابتداء إلا إن كانت قابلة للتكذيب مبدئيا! وهذا فرق دقيق لا ينبغي أن يغفل عنه الباحثون في تلك المسألة. ولهذا لم يحدث أن نهض بذلك المبدأ أحد من الطبيعيين حتى البوبريين أنفسهم، في إسقاط أي نظرية من النظريات التي تلقاها الوسط الأكاديمي بالقبول، لأن ذلك القبول نفسه هو مستندهم في وصف النظرية بأنها قابلة أو غير قابلة للتكذيب بعد التجريب Post Hoc! بمعنى أن الموازنة بين النظريات عند بوبر وأصحابه مرجعها إلى تقديم النظرية التي صممت لها بالفعل تجارب بحيث إن خرجت نتيجتها موجبة، بطلت النظرية، ومع ذلك خرجت النتائج سالبة في كل مرة، مع كون النظريات الأخرى المنافسة لو خضعت لنفس التجارب فلن يكون من الممكن إبطالها بصرف النظر عن نتيجة التجربة! هذا يكون حكمهم بعد تتابع التجارب بين أيدي الباحثين، أما قبل التجريب، فكل النظريات سواء عندهم. والنظرية التي تكثر التجارب “المعضدة لها” لا يقول بوبر وأصحابه إنها قد “ثبتت” Verified، ولا أنها قد أصبحت صحتها أرجح احتماليا من ذي قبل، وإنما يقول إنها صارت أكثر اتساقا Corroborated مع تلك التجارب. وهو ما يجعلها مقدمة على غيرها مما قد يوصف بأنه أقل اتساقا منها. وتظل النظرية (على ذاك الوصف المجمل الذي لا ضابط فيه لقبول أو رد التأويلات التجريبية كما ترى) مقبولة إجمالا حتى يتفتق ذهن أحد الباحثين في يوم من الأيام (إن حدث ذلك) عن تصميم تجربة تبطلها! وهو ما يخضع منطق الحكم عليه بأنه مبطل أو غير مبطل للنظرية، لما عليه جماهير الطبيعيين من موقف بإزاء النظرية نفسها على أي حال.

لذا ترى أن ما كان من بعض البوبريين من اجتراء على بعض النظريات المتلقاة بالقبول بين جماهير الطبيعيين كنظرية دراوين مثلا، قد سقط بمجرد أن أجابهم أنصار النظرية بتسمية بعض أنواع المشاهدات التي لو وقفوا عليها فستسقط النظرية، وانتهت القضية وزال الاعتراض وكأنه لم يكن! مع أنه معلوم أن مفهوم المشاهدة نفسه في الاستدلال للنظرية يفتح الباب واسعا لتكلف أي صورة من صور التأويل لأي مشاهدة مهما كانت شاذة بما يناسب تلك النظرية (وهو ما رأيناه مرارا وتكرارا)، وهو ما يرجع في الحقيقة لطبيعة الفرضية النظرية نفسها، إذ تضرب بالافتراض في بطن الغيب في أمر لا قياس له على شيء من عادة البشر أصلا! وحسبك إن شئت أن تتأمل في الفرق بين نظرية الارتقاء التي كتبها داروين في “أصل الأنواع”، ونظرية الارتقاء فيما وصلت إليه الآن! فالحق أنه لا دلالة للمشاهدة (كيفما كانت) في إثبات أو نفي الفرضية التفسيرية الغيبية مطلقة التغييب، وإنما يبقى الأمر تأويلا في تأويل (بأقيسة لا أساس لها في العقل)، وهذا أمر كل أحد يحسنه! ولهذا نقول إنك لن تجد في الأرض أهل ملة باطلة إلا عندهم من تأويلات مشاهدات العالم ما يبدو وكأنه “يعضد” اعتقاداتهم وأساطيرهم الغيبية كيفما كانت، بنفس المنطق القياسي الفاسد الذي به تعضد المكتشفات الحفرية نظرية داروين (مثلا)!

فبإيجاز نقول: إن عند بوبر، كل نظريات الطبيعيين حق (أو بالأحرى: اعتقادات قد علمت مطابقتها للواقع Justified Belief) حتى يثبت خلافها، وهذا لا يقول به عاقل، ولا تبنى عليه معرفة صحيحة، وإنما يقدمه الفيلسوف كقربان لرؤوس الأكاديميات ذات السيادة الفكرية في زمانه! فالرجل كأنما يقول للأكاديميين الطبيعيين: افعلوا ما شئتم، أنتم على حق فيما ارتضيتموه وما اتفقتم عليه، ما دمتم قد اتفقتم عليه، والبينة ليست عليكم أنتم وإنما على من يطمع في مخالفتكم وإبطال بضاعتكم! وما عليكم إلا أن تتكرموا وتتفضلوا بالتصريح بأنواع المشاهدات التي تشترطون ظهورها عيانا (أي بالمشاهدة الصريحة لا بالتأويل) حتى تبطل بها نظرياتكم، إن قدر ظهورها! وبما أن كثيرا من النظريات التي تقوم عليها أكاديميات كاملة عند الطبيعيين المعاصرين، تحمل في طياتها دعاوى وجودية ميتافزيقية صرفة، فسيظل من المحال تحقيق ذلك الشرط الذي اشترطه بوبر تحقيقا فعليا حاسما، إذ لن تخلو أي مشاهدة من تأويل وارد يخدم النظرية، كما اعتدناه في نظرية داروين على سبيل المثال!

لقد أدرك بوبر – بدهائه البالغ – أن الاعتماد على الاستقراء ومنطق التعضيد بالمشاهدة Confirmationism في قبول ورد نظريات التجريبيين، قد وضع القائلين به في حرج مع عامة الأكاديميين المعاصرين لما يقتضيه من مصادمة صريحة مع كثير من نظريات القوم ذات السيادة الأكاديمية في هذا الزمان، وذلك لسعة ما استجازه أصحابها من أقيسة وتعميمات ماورائية ونماذج نظرية عملاقة، وإثبات لكيانات غيبية بالغة العظمة وأخرى بالغة الدقة، تملأ جنبات الكون بأسره في زعمهم، وتضرب في عمق الماضي السحيق وفي بطن المستقبل البعيد، مع كونها لا طريق لمشاهدة شيء منها بالحس أصلا! فما المخرج إذن؟ لم يجد الرجل مخرجا أفضل من التعلق بفلسفة هيوم في التشكيك في مبدأ الاستقراء نفسه، حتى يخلي ساحة الطبيعيين من مسؤولية الالتزام به كطريق لإثبات صحة دعاواهم ونظرياتهم، وحتى يسوغ لهم ما شاع بينهم استعماله من طرائق شكلية زائفة في ترجيح النظريات الطبيعية والموازنة فيما بينها، كبمدأ الاقتصاد في الافتراض Parsimony (المعروف بشفرة أوكام) مثلا ومبدأ الوحدة النوعية أو التشابه التنظيري وجودة النظم الرياضي الصوري Formal Elegance ومبدأ خفة المحتوى الأنطولوجي Ontological Simplicity ونحو ذلك مما أطلنا النفس بنقده في غير هذا الموضع!

فمن معايير الترجيح بين النظريات التي ارتضاها بوبر وأصحابه، وتابعهم عليها كثير من الطبيعيين، أن تكون النظرية (عند التساوي في معاييره الأخرى) أكبر في عدد المشاهدات التي “يمكن أن تفسرها” من النظرية المنافسة. ولا يخفى أن هذا ليس معيارا معرفيا Epistemic Criterion في الترجيح، ما دام لا يشترط للفرضية التفسيرية أن تكون خاضعة (مبدئيا) لأي قياس استقرائي ولو Implicit Induction عند المنظر! وهو ما يجعله معيارا مزاجيا محضا Convinience criterion على الرغم من تأكيد بوبر على خلاف ذلك، وعلى أن “قابلية التكذيب” هي معيار معرفي صارم يرجى معه الاقتراب من الحقيقة (كما في كتابه: منطق الاكتشاف العلمي)! فالأساس هنا إنما هو الهوى الفلسفي في أن تكون النظرية (أيا ما كان موضوعها وطبيعة الفرضية فيها) أوفر في عدد المشاهدات التي تفسرها! مع أن البوبريين أنفسهم يعترفون في غير مناسبة بأن النظرية التي تفسر كل شيء، لا تفسر أي شيء على الحقيقة، لأنها لن يكون من الممكن (من حيث المبدأ) تصميم تجربة تبطلها، فما حدهم وما ضابطهم في طبيعة التجربة والتأويل المستمد منها للإبطال، إذا كانوا لا يفرقون بين أنواع الفرضيات التفسيرية وموضوعات التنظير نفسها؟!

وصحيح إنه ليس ثمة ملاحظة أو مشاهدة في البحث التجريبي ينطلق إليها الباحث من غير أن يكون انتقاؤها من الابتداء قائما عنده على تنظير لديه Theory-Ladenness، كما كان يراه بوبر وأتباعه، إلا أننا يجب أن ننظر في أصل ذلك التنظير أو الافتراض نفسه، وما طبيعة الاستقراءات أو الأقيسة التي حملته على ذاك الافتراض وجوزته في نظره، وما تصور الباحث للمنطق الذي به تصبح المشاهدة المنتقاة دليلا Evidence داعما لفرضيته تلك. فإن لم تكن لدينا معيارية واضحة للحكم على ذلك الافتراض التنظيري نفسه، وما إذا كان يصح افتراضه مبدئيا بالقياس العقلي (بأي نوع كان ذلك القياس) أم لا، من قبل أن يخرج الباحث “ليتصيد” المشاهدات التي يبدو أنها تدعمه، فلن يكون لدينا إذن أي معيار للتفريق بين العلم التجريبي والتنظير الميتافزيقي الخرافي، وإذن فليقل من يشاء ما يشاء!

ولا شك أن الخلط حاصل عند كثير من فلاسفة العلم – كما تكلمنا عليه في غير هذا الموضع – بين التتبع التاريخي للمنهجية الكلية التي يجري عليها عمل الطبيعيين في التنظير واقعا، وبين الحكم المعياري على تلك المنهجية بأنها يتعين التزامها. وهي مغالطة يخلط فيها الفيلسوف بين الوصف الواقعي والحكم المعياري، كأنما يقال في الشيء الحاصل واقعا: هو حاصل بالفعل، وإذن فهو ما ينبغي أن يحصل، أو هو حق لأن الناس تفعله! ولم تسلم فلسفة بوبر وأتباعه من تلك المغالطة، ولا فلسفة من ردوا عليه في معياره هذا من فلاسفة ما بعد الوضعية أمثال توماس كيون وإيمري لاكاتوس وبول فييرابيند وغيرهم، إذ جعلوا جميعا من التحليل التاريخي للآلية التي تبدلت بها النظريات الطبيعية وتغيرت من عصر إلى عصر = مصدرا لاستخراج الحكم المنهجي المعياري فيما يصح أن يعتبر علما وما لا يصح أن يعتبر علما! لذا بدا بوبر في كثير من كتابته وكأنه متكلم من متكلمة الطبيعيين الاعتذاريين Naturalistic Apologetic يريد أن يتذرع ويلتمس التسويغ النظري للطريقة التي جرى بها التنظير الطبيعي إجمالا خلال القرون الثلاثة أو الأربعة الماضية (لا سيما في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلادي)، ويدفع اعتراض المعترضين عليها، وعلى رأسهم “ديفيد هيوم” نفسه! فبناء على ذلك الدفاع الفلسفي، تأسست فلسفته المعيارية المعرفية في الحكم على ما ينبغي أن يكون عليه المنهج التنظيري عند الطبيعيين حتى ينتج للناس دعاوى مقبولة معرفيا، وليس العكس!

فالصواب عند العقلاء، أن تبدأ أولا بتقرير المبدأ والمنهج المعياري الواجب التزامه عند التنظير الطبيعي تقريرا واضحا، وتدلل على أنه صحيح واجب القبول، ثم تثبت أنه هو ما جرى عليه تنظير الطبيعيين الذي تريد الانتصار له! أما أن يقال ما حاصله: أن منهج الطبيعيين الغربيين في بناء المعرفة صحيح إجمالا لأنه ما جرى عليه عملهم من أيام أرسطو وإلى يومنا هذا، فليس هذا برهانا ولا مستندا للحكم المعياري! وإن كنا قد استفدنا شيئا من تحليل فلاسفة ما بعد الوضعية لتاريخ التنظير الطبيعي، فإنما استفدنا منه بيان أن الطبيعيين كغيرهم من الفلاسفة، تحركهم الأهواء والميول الاعتقادية والمصالح الاجتماعية، بداية من طرح المسائل البحثية نفسها ووصولا إلى الاتفاق أو الاختلاف على ما يقبل وما لا يقبل أكاديميا من النظريات الطبيعية في كل عصر من العصور، وأنه بينما ترى في بعض مجالات البحث التجريبي منهجا محكما بالفعل في الاستدلال القياسي بالمشاهدات واستقراء النظم السببية الجارية في الطبيعة، قد ترى في مجالات أكاديمية طبيعية أخرى خلوها (بأكملها) من المنهجية الموضوعية المنضبطة في نفس الأمر، لقيامها (من أصل المسألة البحثية التي تتناولها بالتنظير الطبيعي) على التسليم بالفلسفة الدهرية في مصادر تلقي المعرفة الغيبية كما بيناها في هذا الكتاب وغيره!

والقصد أن المعيار المعرفي الضابط إنما يحرر أولا تحريرا واضحا، ثم يستعمل في الحكم على تاريخ الأكاديميات العلمية ومسالكهم في الاستدلال والترجيح بعد ذلك، ويستعان به كذلك في تفسير وقائع ذلك التاريخ تفسيرا سيكولوجيا وسوسيولوجيا مع بيان الدوافع النفسية التي حركت الباحثين في فترة ما للميل في هذا الاتجاه أو ذاك، على الرغم من كون المنهجية الصحيحة تقتضي رد ما اتفقوا على قبوله أو قبول ما اتفقوا على رده، أو حملتهم على اقتحام هذه المسألة أو تلك بالتنظير الطبيعي على الرغم من كون المنهجية الصحيحة لا تجعل لمطلب كهذا أي أساس منطقي كمطلب من مطالب البحث التجريبي (نوعا). فمما لا شك فيه أن اتفاق جماهير الباحثين على تخصيص أكاديمية مخصوصة للبحث في مسألة ما (بما يحولها إلى تخصص علمي مستقل)، في مجتمع ما في عصر ما، تكون له أسبابه الاجتماعية والسياسية وغير ذلك التي قد ننتفع من بحثها وتتبعها بوجه ما أو بآخر، وأنه مما يستفاد من دراسة التاريخ بعموم أن ينبه الناس لنجاحات وإخفاقات السابقين حتى يعتبروا بها فيما هم فيه من أمرهم. أما أن يُستخرج المنهج المعياري الضابط نفسه كتأصيل علمي، من دراسة ذلك التاريخ وتتبعه وتحليله ابتداءً، فليس هذا بمسلك مستقيم عقلا كما لا يخفى، وحقيقته القول بنسبية الحقيقة Relativism ولا شك!

نفس هذه المغالطة (استخراج الحكم المعياري من استقراء ما عليه الناس!) يقترفها دعاة التطرف الطبيعي المعاصر (الإلحاد الجديد) في كل مرة يزعمون فيها أننا معاشر البشر “لا نحتاج” لكتاب سماوي يعلمنا كيف نكون على أحسن الأخلاق وأكرمها! فما اتفقنا على قبوله الآن من خلق وسلوك سائد في مجتمعاتنا العلمانية المعاصرة، فهو حسن لأننا نراه كذلك! وبهذا تصبح مرجعية التحسين والتقبيح (معياريا) إنما هي ما عليه الناس بالفعل من تحسين وتقبيح! وكذلك في النظرية الديموقراطية وفي كل فلسفة أخلاقية أو تشريعية تقوم على مبدأ نسبية الحقيقة: يكتسب الشيء صفة الحق والخير لأن الناس تراه حقا أو تراه حسنا، مع أن البداهة تقضي بأن الناس ملزمة أخلاقيا بأن ترجع أولا إلى معيار موضوعي منضبط في الحكم على الاعتقاد بأنه حق أو باطل أو على السلوك بأنه حسن أو قبيح، فإذا ما رأيناهم على هذه الحالة أو تلك، استحسنا سلوكهم أو استقبحناه منهم بالرجوع إلى تلك المرجعية الموضوعية، لا بالرجوع إلى ما انتشر بينهم استحسانه أو استقباحه لمجرد أنه شاع وانتشر بينهم!

ولا يعني هذا أن العقل ليس فيه قدرة فطرية على تمييز الحسن من القبيح إجمالا! وإنما الكلام عما إذا كانت تلك القدرة الإجمالية تغني البشر عن الخضوع لرسالات المرسلين إذا ما جاءتهم كما يزعم هؤلاء، فلينتبه لهذا! فقد جاءت رسالات الرسل بتعيين المقصد الأول (موضوعيا) لوجود نوع الإنسان في العالم من الأساس، ولكل عمل يعمله بوعي واختيار، فجاءت بتفصيل ما يجده الإنسان في فطرته مجملا من القيم الأخلاقية الكلية (كقبح الباطل وقبح الكذب وقبح الظلم … إلخ)، تبعا لذلك المقصد الأسمى الذي دعته إليه (ألا وهو تخليص العبودية لله وحده لا شريك له) كما جاءت بترويض ما في النفس من طباع وغرائز في الحب والبغض الجبلي، تبعا لذلك المقصد نفسه. ولهذا لا تُستحق العقوبة إلا بعد مجيء الشرع لا قبله. وهذا المعنى في نفسه معنى فطري، أن العقوبة إنما تستحق لمخالفة المأمورات واقتراف المحظورات ، وهو ما لا يكون إلا بعد ورود التكليف بالأمر والحظر، بصرف النظر عما نجده في نفوسنا قبل السمع من تقبيح القبيح وتحسين الحسن. فمذهب أهل السنة وسط في تلك القضية التي غلت فيها المعتزلة فسوت بين ما قبل الشرع وما بعده في أن الجميع خاضع لتحسين العقل وتقبيحه، وغلت الأشاعرة في المقابل فنفت قدرة العقل على التحسين والتقبيح إلا بالشرع، ونفت الحكمة والتعليل عن أفعال الرب نفسه! فالذي لا يُعرف إلا بعد مجيء الشرع، إنما هو استحقاق المثوبة أو العقوبة في الآخرة، وأما حسن الأفعال وقبحها لذاتها أو للوازمها ومتعلقاتها ففيه تفصيل كما ذكرنا وكما ذكر أئمتنا رحمهم الله تعالى.

فكلنا يجد في فطرته أن قتل النفس أمر مكروه لذاته، ولكن للأمر تفصيلا موضوعيا يجب أن نتعلمه، فقد يكون في المقاصد الإلهية ما يجعل من قتل بعض النفوس عملا قبيحا عند الغاية من القبح والظلم والبغي، ومن قتل بعض النفوس الأخرى ما يجعله عملا حسنا بل غاية في الحسن وتمام الحكمة. فبالعلم الموضوعي الذي تأتي به الرسل، تنضبط الموازنة التي ينصبها كل عاقل بين ثمرة إتيان الفعل المكروه جبلة (أو المحبوب غريزة) وثمرة تركه، وإذن تثمر تلك المحبات والكراهات الفطرية المجبولة عليها نفوس الناس ثمرتها الصحيحة معياريا، وهذا في كل عمل يأتيه الإنسان! ولهذا قال تعالى في القتال: ((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)) [البقرة : 216]. أما الملحد العلماني فيزعم أن البشر لا يحتاجون إلى ذلك الضابط الموضوعي حتى يعرفوا خير الخيرين وشر الشرين، وإنما حسبهم اتباع ما تميل إليه نفوسهم بغريزتها، وما اتفقت عليه مجتمعاتهم فيما بينها من تحسين وتقبيح كيفما كان! ومنبع ذلك عنده أنه من كبره وجحوده يكره أن يأتيه من يملي عليه القصد والغاية من خلقه في هذا العالم، ويقول له إن صانعك الذي خلقك ورزقك وألهمك النفس في صدرك وسخر لك أسباب الأرض والسماء، يأمرك بأن تكون عبدا له خاضعا لرسله في كل عمل تعمله، على سبيل الاستخلاف في الأرض! هذه الكراهة (كراهة مبدأ العبودية والخضوع للتكليف الإلهي) هي منبع سفسطتهم في الإلهيات وتكذيبهم بحدوث العالم ووجود الباري نفسه من الأساس، كما ذكرنا وبينا في غير موضع.

فلا شك أن الإنسان يكره (بالجبلة) أن يكون تابعا لأحد من الخلق في أمر أو نهي إلا أن يأتي ذلك التكليف على هواه ومزاجه. ولكن كلنا يعلم بالفطرة والبداهة أنه ليس كل ما يحبه الإنسان لنفسه خيرا له بالضرورة وليس كل ما يكرهه لنفسه شرا له (وإلا ما اضطررنا لنصب الميزان الأخلاقي في كل عمل نعمله)! وكلنا نعلم كذلك أننا مخلوقون مربوبون لا نملك أجسادنا هذه نفسها التي وعينا فوجدناها على تلك الصورة وذاك التركيب لا على غيره! فإذا ما جاءنا خبر صادق عن تكليف من خالقنا فإن عقولنا وفطرتنا تشهد بضرورة طاعته والخضوع إليه وإن جاء فيه من آحاد الأوامر والنواهي ما نكره! ولكن الدهري الملحد لا يمانع من أن يكذب فطرته ويهدم العقل نفسه حتى لا يخضع لأمر يكرهه، وحتى يبقى على التلذذ بشيء يحبه ولا يتصور أن يزول عنه، فيسوغ ذلك الموقف الفاسد لنفسه ولغيره بالسعي في التشويش على تلك الفطرة وإحالتها إلى مسألة نظرية تفتقر إلى برهان يثبتها! فإن كان فيلسوفا جدِلا متفننا في الخصومة، فهو يجد في نفسه ما يمكنه من إتيان شيء يحبه كل إنسان كذلك ويميل إليه (إلى جانب الكراهة سالفة الذكر)، ألا وهو أسباب التقدم بينا الناس، واختراع تلك البضاعة التي يصبح بها متبوعا مكرما فيما بينهم! وإذن فهو متفنن في الإتيان بما ينافس به ذلك المحتوى المعرفي الذي جاءت به الأنبياء لا محالة، لأنه يجد أنه قادر على اجتذاب الناس كما اجتذبتهم الأنبياء، ويجد في بيانه وزخرفته الفلسفية ما يخلب ألباب العامة ويواطئ أهواء كثير منهم، فتأتيه جماهيرهم بالإعجاب والمتابعة والتعظيم والتوقير، وإذا به قد صار نبيا متبوعا كما تحب نفسه وتشتهي! وإذا بسنة الله في ابتلاء الأنبياء وأتباعهم بالفلاسفة وأتباعهم تجري في كل عصر ومصر، سنة ثابتة لا تتبدل! ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)) [الأنعام : 112]

ولهذا لما أثار بعض فلاسفة اليونان (كأفلاطون في معضلة يوثيفرو الشهيرة) استشكالهم السوفسطائي في مسألة التحسين والتقبيح، بطرح السؤال: هل الإله إنما يأمر بالشيء لأنه خير، أم أنه خير لأن الإله يأمر به؟ كان الصواب أن يقال إن هذا السؤال غلط من الأساس، لأن فيه خلطا في الجهة بين علم الخالق وعلم المخلوق! فهل المطلوب معرفة حكمة الرب في كل تشريع وتكليف والحكم عليها بسلطان معرفي بشري فيما إذا كانت خيرا حقا أم دون ذلك؟ هذا ما يرجو الفيلسوف المسفسط أن يفتح لنفسه الباب الموصل إليه حتى ينافس فيه القائلين بوجوب اتباع التشريع الديني عموما، كما لا يخفى من صيغة طرح السؤال نفسه! مع أننا نعلم بالبداهة وبالضرورة أن الباري الذي جبلنا على استحسان الخير واستقباح الشر إجمالا لا يأمر إلا بالخير الراجح مهما كان في أمره من شيء مكروه طبعا، فلابد وأن الخير في علمه أرجح وأثقل في الميزان من ذلك المكروه، ولا ينهى عن شيء كذلك إلا لرجحان الشر فيه في علمه سبحانه. فلا يعلم الخير على وجه الكمال سواه ((ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير))، لأن من شرط صحة التحسين والتقبيح حصول ما يلزم له من العلم قبل الحكم ولا شك! وهذا أمر بدهي لا يحتاج إلى إثبات!

وإذن فما نجد في نفوسنا بالفطرة والجبلة من حسن الحسن وقبح القبيح لا يمكن في العقل الصريح أن يوصلنا إلى تقبيح أمر حسنه الرب في تشريعه أو العكس، لأنه هو الأعلم بما خلق سبحانه، ولا يضاهيه في علمه شيء من مخلوقاته، ولأنه من تشريعاته سبحانه ما يكون مقصود به الابتلاء بالطاعة والتعبد وليس معنى الحسن أو القبح في الشيء نفسه. فهو وحده الأعلم بالحكمة التامة لديه من كل تشريع وكل فعل إلهي، بما نقطع بأن الخير فيه راجح وجوبا مهما بدا للناس من كراهة الأمر. وهذا من أهم الدروس التي أراد الله تعالى أن يعلمها لكليمه موسى عليه السلام وللمسلمين من بعده، يوم أن ظن أنه ليس في الأرض أعلم منه، فابتلاه بمرافقة الخضر. فالقصة لا يؤخذ منها أنه لا قيمة لما يزعمه البشر من قدرة عقولهم على التحسين والتقبيح استقلالا، ولا يؤخذ منها أن الله يفعل بخلقه ما يريد بلا حكمة ولا تعليل كما زعمته بعض الناس! وإنما يؤخذ منها أن العقل البشري لا يملك من العلم والإحاطة بالأحوال والمآلات وما هو كائن وما لو لم يكن كيف يكون .. إلخ، ما يجيز له أن يكون حكما على الله في حِكمه وعلله في أفعاله وشرائعه، فلا يسائله العباد عما يفعل وإنما هو من يسائل عباده ويحاكمهم سبحانه ((لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)) [الأنبياء : 23]. ولو كان الله لا يجب عليه ما أوجبه على نفسه بمقتضى كونه الحكيم العليم الذي لا يضع الشيء في غير موضعه، ما قال سبحانه: ((رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً)) [النساء : 165] وما قال ((قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ)) [الأنعام : 12] ولما قال في الحديث القدسي “إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما” وغير ذلك.

لذا نقول إن كان مدار الكلام على علم الرب، فهو سبحانه لا يأتي القبيح من الأفعال لأنه قبيح على الحقيقة في علمه سبحانه ولأن اتصافه بكمال العلم والحكمة يقتضي خلافه، وأما إن كان الكلام على علم العبد، فنحن ملزمون بالتسليم بأنه سبحانه لا يأمر إلا بخير راجح ولا ينهى إلا عن شر راجح، مع جزمنا بأن عقولنا لن تجد في شيء من تكليفه الشرعي ما تترجح فيه كفة الشر على الخير مهما بحثت ونظرت، وانتهت القضية بلا سفسطة ولا لغو، والحمد لله أولا وآخرا.

الخلاصة:

نقول إنه من محض المغالطة ومن نسبية الحقيقة أن يُجعل حال الأشياء كما هي في الواقع، مستندا معياريا للحكم على ما ينبغي أن تكون عليه! وهو منزلق كانت ولا تزال الفلاسفة تهوى الانزلاق إليه للانتصار لما هم عليه، ولتسويغ بقائهم عليه أخلاقيا كيفما كان، ليس هذا فحسب، بل ولتخطئة أتباع الديانات ومنافسة المرسلين وزعزعة الأساس العقلي الذي يسوغ لأتباعهم أن يبقوا على اتباعهم! لسان حال الفيلسوف يقول: من الذي قال إن النبي أو الرسول أعلم مني وأنا منا أنا وقد وضعت من النظريات كذا وكذا؟ ومن الذي قال إن ما عليه ثلة من الناس من المسالك والقيم الأخلاقية أفضل وأحسن مما التزمناه نحن وارتضينا العيش به في جل أمرنا؟ بل ولو أن أحدهم كُشف عنه الحجاب ليخاطب ربه كفاحا لقال له: لماذا اصطفيت فلانا وفلانا وجعلت الناس تبعا لهم وجعلت العذاب الأبدي في الآخرة عقوبة لمن تأبى عليهم، ولم تجعلني أنا رسولا من رسلك؟ بأي شيء يفضلني هؤلاء وأنا من أنا في العقل والذكاء والنبوغ؟ فمن أين يخرج ذلك الموقف أيها القارئ الكريم؟ من نفس ذاك المنبت القلبي الخبيث الذي خرج منه اعتراض إبليس اللعين على أمر الله إياه أن يسجد لآدم، إذ ذهب يجادل ربه وخالقه ويعترض بقياس عقله في الحكمة والتعليل، على حكمته جل وعلا فيما أمره به (التي ما كان لمخلوق أن يطالب خالقه بأن يبديها له أصلا، كشرط للخضوع لأمره!)، يقول “أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين”، فتأمل!