إن الحمد لله نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كثر اللغط مؤخرا على تلك الصور الأولى التي أصدرتها وكالة ناسا من تليسكوبها الفضائي الجديد “جيمس ويب”، وتطاول الأصاغر والسفهاء على ثوابت الملة، يزعمون أن التليسكوب قد كشف لهم أستار غيب السماوات وأزال حجبها أخيرا، وأفادهم بالمعارف التامة التي لم تستطعها الأوائل، بشأن نشأة الكون وأصله وسعته وبنيته وحقيقة مادته، إلى غير ذلك! ومما يؤسف له حقا أن كثيرا من شباب المسلمين قد تشربوا بتلك الدعاية الجوفاء، ودخلت عليهم طنطنة الرئيس الأمريكي وعجرفته في كلامه عن ذلك التليسكوب، بزعمه أنه يدل على أن أمريكا ما زالت قادرة على صنع أي شيء، وأنه لا شيء يعجزها!! لا عجب من أن يتخذ الرئيس الهرم من تلك المسألة ورقة يدعم بها موقفه عند الناخبين، ولا عجب من أن يباهي الرجل بمشروع أنفقت الدولة فيه عشرة بلايين من الدولارات من أموال دافعي الضرائب عبر عشرين عاما كاملة، لا لشيء إلا لتقول أمريكا للعالم: نحن هنا، قد أعدنا كتابة التاريخ البشري، وأثبتنا أننا ما زلنا نملك مفاتيح السماء! ولكن العجيب والمؤسف حقا، أن يؤخذ شبابنا ببهرج تلك الدعاية الفارغة، وبما تنطوي عليه من اعتقادات غيبية واهية عند الفلكيين الغربيين، يقبلون منهم زعمهم بأن هذا المنظار الإشعاعي الجديد قد أثبتها أخيرا وحسم أمرها معرفيا، دون أدنى محاولة للتدبر والتأمل بروية في المستند العقلي لتلك الدعوى وما شاكلها، وما تقوم عليه من مسلمات اعتقادية دينية صرفة عند أصحابها، والله المستعان!

لن أدعي في هذا المقال، الذي أرجو ألا يطول فيمل، ولا يقصر فيخل، لن أدعي أن المنظار الجديد لم يكشف أجراما في السماء لم نكن لنشعر لها بأثر من قبل، فإن هذا ضرب من المكابرة والجهل لا نقبله ولا نقر عليه من ينهض به! فإنه لابد عند رصد الأثر من إثبات المؤثر وجوديا في الأعيان، هذه قاعدة عقلية لا مرية فيها! ولكن الآفة العقلية والمعرفية والاعتقادية الكبرى التي يعاني منها أصحاب الأستروفيزياء أو ما يسمى بعلم الفيزياء الفلكية، هي أنهم يسوون بين المشاهدة المباشرة الصريحة للأثر، والتأويل النظري المفترض لتلك المشاهدة في تصور حقيقة المؤثر، حتى يبلغ الأمر بأحدهم أن يقول: لقد سافرنا بأبصارنا أخيرا عبر الزمان، وشاهدنا أخيرا ما كان عليه الكون، أو ناحية من أنحائه على الأقل، في “البليون سنة” الأولى بعد نشأته! أو يقول: لقد تمكنا أخيرا من التقاط أشعة لم تزل مسافرة عبر الخلاء الكوني لما يربو على 13.5 مليار سنة!! تروج أمثال هذه الدعاية ومثل هذا الكلام ويتلقفه الشباب على أنه هو ما “شاهدناه” بالتليسكوب تحقيقا كما يقال، أي أن هذا هو موضوع المشاهدة من حيث هي مشاهدة Observation، وليس تأويلا نظريا مفترضا Theoretical Interpretation كما هي حقيقته، مؤسسا على شبكة واسعة من أمثاله من التأويلات المفترضة، التي لا تستند في مجموعها في الحقيقة لا إلى المشاهدة ولا إلى العادة واستقرائها كما هو الواجب عقلا عند وضع الفروض التفسيرية المستساغة نوعا، ولكن إلى جملة من المسلمات الميتافيزيقية العريضة، التي لا يمتنع عقلا أن تكون الحقيقة فيها في نفس الأمر على خلاف ما زعموا (بل قد يجب عقلا أحيانا أن يكون الواقع على خلاف ما طردوا، أو يثبت بالدليل السمعي المعتبر فساد ذلك الاطراد المزعوم، كما بينت في محاضراتي في سلسلة بيان منهج أهل السنة في التجريبيات وفي غير ذلك من مواد ذات صلة)! فالذي شوهد في الحقيقة (على تجوز في استعمال هذه اللفظة نفسها كما سيأتي)، ليس هو ما زعموا أنهم شاهدوه، وإنما هو ما تأولوه على نحو ما زعموا! وقبل أن ينهض من له دراية بفلسفة العلم من قراء هذا المقال معترضا بقوله: لابد من تأويل المشاهدات، والعلم كله قائم على ذلك، إذ لا فائدة للمشاهدة دون تأويل، أقول: مهلا يا أخانا، فليس هذا ما أشترطه ولا أطالب به، بل إن من الجهالة والسفه الزعم بأن المشاهدة، أي مشاهدة، لا تكون مفيدة للمعرفة إلا بالصفة الصريحة للشيء المشاهد! فإنك لا تنسب الصفة، أي صفة، أو المعنى الكلي، أي معنى، إلى الشيء المشاهد في الأعيان، أيا ما كان، إلا تأويلا على وجه ما! تقول هذا الجسم أراه أحمر اللون، فمجرد إدخالك إياه تحت هذا المعنى الكلي (معنى الحمرة) قد يسمى تأويلا من حيث أن نفس المعنى الكلي لا وجود له في الخارج، وليس هو العين التي تخضع للمشاهدة في الخارج، وإنما تنزله أنت إنزالا على الشيء المشاهد في الخارج، بسبب ما وقع لك من تأثير ذلك الشيء على حواسك.

وهو ما لأجله زعم بعض فلاسفة العلم أنه لا وجود لشيء يقال له المشاهدة الصريحة المجردة من التأويل، كما ذهب إليه بيير دوهيم وغيره، بل جميع المشاهدات لابد لها من أساس معرفي سابق في النفس (وهو ما اختزله دوهيم في أن يكون نظرية ما بالضرورة Theory) حتى يصح لآلة الإدراك الاستعرافي في نفس الراصد أن تنسب هذا المعنى أو ذاك إليها!

وإذن فالعبرة في إنزال الصفات والمعاني الكلية على الشيء المشاهد، أيا ما كان، وأيا ما كانت تلك الصفات، إنما هي بالمستند العقلي والمعرفي والاعتقادي الكلي السابق، المرجوع إليه في ذلك! ولولا أن كانت لدينا فطرة تدلنا على أن ما نشاهده في الأعيان هو على ما نشاهده عليه تحقيقا من حيث الأصل، في كثير من المعاني التي ننسبها إليه، وليس على خلاف ذلك، لجاز لنا أن نشكك في دلالة الحس والمشاهدة على أي معنى على الإطلاق، كما جنح إليه بعض الفلاسفة فعلا، ومنهم أبو حامد الغزالي في مرحلة من مراحله كما هو معروف! أنت تعرف بالفطرة والبداهة الأولى أن هذا التأثير الذي يحدثه ذلك الشيء في إدراكك، هو من صفاته الذاتية، وهو ما لأجله استحق أن تصفه بأنه “أحمر اللون”، على ما تعارف عليه الناس من معنى كلي للحمرة! فلو دخلت إلى نفسك سفسطة فاسدة مفادها، مثلا، أن الواقع الخارجي لا وجود له أصلا، وإنما يعمل عقلك أنت على ما يوهمك بأنك ترى وترصد وتشعر وكذا، كما يقوله من يقال لهم Solipsists، فإن نفس المشاهدة تنقلب في دلالتها المعرفية إلى جهة أخرى مخالفة بالكلية! فحتى نسبة “اللون الأحمر” لشيء ما قد شاهدته في الأعيان، على المعنى الذي عليه العقلاء، يمكن أن توقعك فلسفة ما، إلى المخالفة فيه!! لذا نقول إنك إذا علمت أن ما تستند إليه في كل تأويل أو إنزال لمعنى ما أو صفة ما على شيء شاهدته في الأعيان (أي لكونه يؤثر على حاسة الإبصار لديك على نحو ما)، هو مستند صحيح عقلا، سالم من التناقض أو من الاعتقاد بلا بينة أو أساس، فإن ما تأتي به حينئذ من فروض تفسيرية لتلك المشاهدات، ترجو به نسبة المزيد من المعاني الكلية للشيء المشاهد على قول القائل: نحن نشاهده على هذه الحالة بسبب أنه قد كان كذا وكذا، ووقع كذا وكذا، وطبيعة ذلك الشيء أنه مركب من كذا وكذا .. إلخ، هذا يكون إذن إعمالا مقبولا ومستساغا للمنطق التفسيري! لا أقول إنه يولد فعلا، وبالضرورة، دعاوى مطابقة للواقع، ولكن يكون كذلك بالقوة على الأقل.

أي يكون تطبيقا مستساغا عقلا للمنطق التفسيري وللاستدلال بالمشاهد والمرصود، قابلا مبدئيا لأن يولد معرفة صحيحة مطابقة للواقع في نفس الأمر.

فما هو المستند الصحيح عقلا لأي فرض تفسيري يولده العقل في وصف شيء واقع تحت الحس أيا ما كان؟ المستند الصحيح هو

– المعارف الفطرية أولا،

– ثم المعارف السمعية الثابتة صحة مصدرها الإلهي بدلالة الفطرة ثانيا،

– ثم الاستقراء الصحيح للعادة الحسية ثالثا.

فإذا خولفت المعارف الفطرية البدهية، أو خولفت بعض المعارف السمعية صحيحة النسبة إلى رب العالمين أو رسول من رسله، أو عدم الاستقراء الصحيح للعادة، فإن صاحب الفرض التفسيري يكون صاحب خرف وهذيان لا قيمة له البتة، وجوبا وضرورة، من مبدأ الطرح، مهما تراكم لديه من التأويلات والتفسيرات الجارية على نفس الطريقة، الداعم بعضها لبعض المتناسقة فيما بينها من كل وجه!

دعونا نضرب المثل حتى يتضح المراد

هب أنك قد اعتدت فيما اعتدت عليه، أن ترى الشوارع والطرقات خاوية، خالية من المشاة والراكبين في أيام العيدين، وأنك عرفت أيضا بالعادة وبما يصل إليك من أخبار الناس أنهم يسافرون في تلك الأيام، فإنك إذن تفرض أن يكون تفسير تلك المشاهدة إذا رأيتها في يوم من أيام العيدين، أن الناس قد سافرت على عادتهم. تفرض ذلك التفسير لتلك المشاهدة وتستسيغه معرفيا لأن له مستندا في عادتك، مع كونه لا يصادم الفطرة ولا يخالف المعرفة السمعية الصحيحة. صحيح إن السبب الحق المطابق للواقع قد يكون هو أن أكثر الناس تشعر في ذلك اليوم بخصوصه بشدة الحر، فآثروا البقاء في بيوتهم من أجل ذلك، ولهذا اتفق لك أن لم تر وفرة من المشاة والراكبين في الطريق، إلا أنك لا تكون قد اقترفت غلطا في إعمال المنطق التفسيري بوضعك ذلك الفرض كما وضعته، اللهم إلا أن يقال إنك كان يتعين عليك أن تنتبه للاحتمالات الأخرى الممكنة، التي تتناولها عادتك كذلك في نفس الأمر، كاحتمال أن يكون الناس قد أحجموا عن الخروج من شدة الحر، إذ إن هذا المعنى الكلي هو أيضا مما اجتمع لك من استقراء العادة ما يجله تفسيرا مستساغا في نفس الأمر. فهنا يصبح الناظر مدعوا للترجيح بين أكثر من فرض تفسيري على طريقة الاستبعاد Elimination، استبعاد التفسيرات الأبعد لصالح التفسيرات الأقرب. لكن كما ترى، فسواء التفسير الراجح أو التفسير المرجوح، سواء هذا الفرض التفسيري أو ذاك، فالسبب في تسويغنا إياهما عقلا، هو رجوعهما جميعا إلى استقراء صحيح للعادة، مع كونهما، سواء هذا أو ذاك، خاليين مما يصادم الفطرة أو يخالف الخبر السمعي الصحيح في نفس الأمر.

لكن هب معي الآن، أنك أنت نفسك سافرت إلى بلد آخر، ليس لك به خبرة ولا بأهله ولا بعوائدهم، ولا معرفة لك بأحوالهم ولا بنظامهم ولا بعرفهم وعادتهم الاجتماعية، فشاهدت نظير تلك المشاهدة في طرقات ذلك البلد في يوم من أيام العيدين، فهل لك إذن، عقلا، أن تفرض أي فرض لتفسير تلك المشاهدة؟ الجواب لا! ليس لك ذلك البتة! إذ من أين تأتي بالفرض والحال أنك لا مستند لك تستولده منه على الإطلاق؟؟ حتى إن ادعيت أن البلد يشبه بلدك الذي كنت فيه من حيث هيئات الطرق والمباني والسيارات وكذا، فإن هذه مشابهة أو قياس لا يوجب التشابه في جميع العادات والأعراف، ولا يرجحه على خلافه! وفي جميع الأحوال فحتى إن قدرنا أن قام بنفسك موجب ما، فلن يكون إلا عادة قد سبق لك استقراؤها أيضا، وإلا كان وهما لا حقيقة له!

فالآن عندما يقول الفلكيون إننا قد نظرنا أخيرا إلى مجرات “نشأت” قبل أكثر من 13 مليار سنة، والتقطنا أشعة وافدة منها لم تزل مسافرة في الخلاء الكوني لتلك المدة المذهلة، فهل هذا هو عين ما شاهدوه تحقيقا، أم أنه تأويلهم للمشاهدة الإشعاعية المرصودة، التي لم يحصل نظيرها للراصد القديم هابل في نفس الموضع؟ الجواب واضح فيما أرجو، وهو أنه تأويلهم هم لما رصدوا! فهل هذا التأويل مطابق للواقع بالضرورة؟ أي تثبت صحته بمجرد ثبوت المشاهدة، كما نعلم مثلا إذا نظرنا إلى الشجرة أن ورقها أخضر، أو إذا نظرنا إلى التفاحة أنها حمراء اللون؟؟ القوم يروجون لاعتقاد مفاده: ضرورة مطابقتها الواقع، وأن هذا ما ثبت فعلا وما عرفناه فعلا بمجرد المشاهدة! وهذا يا إخوان لا يعدو في الحقيقة أن يكون اعتقادا فلسفيا واهيا لا أساس له من الفطرة ولا من الحس ولا من السمع، بل إنه يقوم على مخالفة ذلك كله كما سنبين! والواجب على كل من أراد إن يحسن لنفسه ولعقله ولآلة العلم التجريبي نفسها أن يطهرها من تلك المسلمات الميتافيزيقية الفاسدة القابعة تحتها عند هؤلاء، ومن انطلاق القوم منها كما ينطلق كل صاحب اعتقاد ديني غيبي من عقيدته المنصرمة المنعقدة في نفسه سلفا! فأنت من أجل أن تستسيغ هذا الزعم العريض للغاية، فلابد أولا أن تسلم بصحة ما يلي (على سبيل المثال فقط لا الحصر):

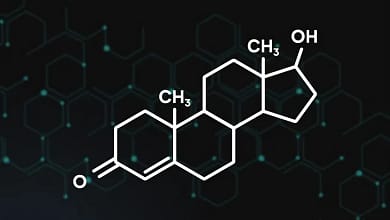

• الاطراد المطلق لجميع القوانين والسنن السببية التي نرصدها هنا على الأرض وفي السماء القريبة (التي ما عرفنا اطرادها فعلا إلا في إطار ما انتهت إليه عادتنا البشرية من السفر في جهات السماء) لتجري على جميع جهات المكان (الكون) وفي الزمان الماضي بإطلاق، تلك القوانين التي منها ثبات سرعة الضوء على نفس المقدار الذي نرصدها عليه هنا على الأرض. (أ)

• خلو ذلك الفضاء الفسيح خلوا تاما من أي عامل سببي غيبي مغلق معرفيا Inaccessible بالنسبة لنا، أي لا نظير له في عادتنا، بحيث يغير من خصائص الإشعاع المرصود عما كانت عليه حال الانبعاث. (ب)

• خلو الحيز غير المنظور من الكون، من أي شيء وجودي بخلاف هذه الأنواع من الموجودات التي رصدنا ولم نزل نرصد آثارها، الجارية على نفس النسق والوتيرة والطبائع وأنواع المواد. (ج)

• الأرض ليست إلا كوكبا سيارا مثله كمثل أي جرم سيار يجري في الفضاء المرصود. (د)

• الشمس ليست إلا نجما من جملة النجوم، اتفق لنا أن كنا على كوكب يدور من حوله. (هـ)

• بواطن جميع الأجرام السماوية متماثلة في كونها مركبة من نفس المواد التي اعتدناها هنا على الأرض، ويستوعبها ما يقال له الجدول الدوري، فتنبعث منها الأشعة على نفس الوتيرة ولنفس الأسباب. والأجرام الكروية المعتمة منها لابد أن قانون الجاذبية قد أكسبها أغلفة جوية كما هنا على الأرض. (و)

* حوادث نشأة الكون، من جنس الحوادث الجارية داخل الكون: حوادث طبيعية. (ز)

غير، أيها الفلكي الفيزيائي المحترم، أي واحدة من تلك المسلمات الأولى، يتغير لك تصورك لحقيقة ما ترصده المراصد تغيرا جذريا! فإذا كانت تلك المسلمات وغيرها من مثلها هي أساس استيلاد الفلكيين للفروض التفسيرية فيما يتعلق بكل رصد جديد يفيدهم به التليسكوب الجديد أو غيره، ولزعمهم أن هذا الإشعاع لابد وأنه قد سافر في الخلاء الكوني الفسيح لتلك المدة المذهلة (ومن ثم الزعم بالمعرفة بعمر الكون وبسعته المكانية)، ألا يتعين علينا أن نحترم عقولنا على الأقل، ونعرض تلك المسلمات الكلية على ميزان المعرفة لنرى هل ينهض بها دليل أصلا أم لا، قبل أن نقبلها ومن ثم نؤسس عليها قبول نظريات القوم بشأن النجوم وما تدلهم عليه الأشعة الوافدة منها؟ الجواب واضح إلا لجاهل أو مكابر، يعتقد في صحة تلك المسلمات اعتقادا دينيا أو شبه ديني، ولا يقبل من أحد أن يماري فيها وكأنما نزل بها الوحي من السماء! فدعونا ننظر في عجالة في الأسس المعرفية التي عليها قامت تلك المسلمات!

أما المسلمة (أ)، فالطرد فيها ليس إلا طردا ميتافيزيقيا صرفا على طريقة الفلاسفة القدماء في اشتراط أن تكون النظرية مستوعبة لكل موجود من حيث هو موجود! وفي الحقيقة فلن تجد مستندا لدى الكوزمولوجيين والأستروفيزيائيين لهذه المسلمة إلا أن يقولوا، كما قاله د. باسل الطائي من قريب: لن نتمكن من وضع النظريات والتصورات وبناء المعارف بشأن ما في الفضاء الخارجي البعيد إلا بأن نسلم بهذه المسلمة! فلا جواب لهذا إلا أن يقال كما أجبناه به: ومن الذي أوجب عليكم، أصلا، أن تتكلفوا النظريات الفلكية والفيزيائية بحيث يكون موضوعها هو الكون بكليته، والسماء بجميع ما فيها؟؟! إنها الطريقة اليونانية والمعايير القيمية البحثية التي ورثتموها عن آباء الأكاديمية اليونانية القديمة تقليدا من حيث لا تشعرون! الفيلسوف اليوناني كان يؤمن بأن وظيفته هي أن يكشف للناس حقيقة ما في الوجود – هكذا – بنظرية يأتي بها من أقيسته العقلية أشكالا وألوانا، بحيث لا يخلو موجود من الموجودات من الدخول تحتها بوجه ما! فإذا كانت هذه هي وظيفة الفيلسوف الطبيعي أو العالم الطبيعي عندك، فما دليل معقوليتها دع عنك مشروعيتها أيها الفيزيائي المحترم؟؟ إن اعتقاد وجوب تساوي جميع جهات المكان والزمان في الخضوع للقانون الطبيعي، بحيث لا يوجد موجود إلا وجب أن يكون خاضعا للسنن الطبيعية المعتادة، هذا ليس في حقيقته إلا اعتقادا دهريا دينيا لم يزل الفلاسفة الغربيون ينطلقون منه، ما بين مستقل ومستكثر، في تنظيرهم وتصورهم لما في الوجود، في إطار ما يشار إليه عند الفلاسفة الأكاديميين المعاصرين بالطبيعية الميتافيزيقية أحيانا، والطبيعية المنهجية أحيانا أخرى!

فلا هو مبدأ صحيح بداهة وفطرة وضرورة (بل البداهة والفطرة توجب بطلانه لأنها توجب وجود رب خالق فيما وراء العالم، يحدث فيه من الأسباب ما علمنا وما لم نعلم، ويخلق فيه ما يشاء مما نعلم ومما لا نعلم)، ولا هو صحيح بدلالة السمع كما هو واضح جلي، بل السمع دال على فساده سواء في المكان أو في الزمان، ولا هو صحيح بدلالة استقراء العادة، إذ مهما عملنا وأينما ذهبنا، ومهما اتصل اللاحق منا بالسابق بالنقل الشفهي والكتابي والتوثيق التاريخي، فإن تجربتنا البشرية التراكمية تظل محدودة للغاية مهما اتسعت، كما في قوله تعالى ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) الآية. فلا يمكن ولا نرجو أصلا أن تستوعب عادتنا التراكمية في يوم من الأيام جميع أنحاء الكون، ولا تاريخ الكون منذ أن خلقه باريه سبحانه! وإذن فكل فرضية تفسيرية تستند إلى هذه المسلمة فهي مردودة على صاحبها، نوعا، من مبدأ الطرح، وجوبا وضرورة!

ما الذي يدريهم أن سرعة الضوء والأشعة الكهرومغناطيسية تظل ثابتة على نفس المقدار بصرف النظر عن موضع الجرم الذي انبعث منه الشعاع في الكون، وحقيقة ما يمر به ذلك الشعاع؟ المرء لا يملك إلا أن يضحك حقا من سخافة تصور هؤلاء أن شعاعا من الأشعة قد يمضي مسافرا في الخلاء لمدة تتجاوز الثلاثة عشر مليار عاما كاملة، دون أن يعترضه من العوارض أثناء سفره ما يصده أو يحجبه أو يجعل رصده من قبلنا ممتنعا بالكلية! يعني حتى تلك العوارض الخاضعة لنفس تلك القوانين التي نعرفها، المركبة من نفس المواد التي نعهدها، على ما شرطوه على أنفسهم من شرط ميتافيزيقي وجودي مطلق في أجناس الطبائع والحقائق والكيفيات التي يمكن أن تكون عليها موجودات هذا العالم، هذه هم يعلمون أن ما يسمونه بفضاء المجموعة الشمسية وحده يعج بها، سواء الكواكب السيارة أو النيازك والشهب والغبار الكوني وما شاكل ذلك، فكيف بحيز يزعمون مماثلته الإجمالية لهذا الحيز القريب المعهود لنا، وقد اتسع حتى بلغ أن الضوء (على سرعته المعروفة، الثابتة مطلقا فيما يعتقدون) يحتاج إلى أن يجري عبره لثلاثة عشر بليون سنة كاملة حتى يصل إلينا؟؟

قليل من التفكير النقدي يا كرام، وسيظهر لكم بحول الله أن الأمر فيه ما فيه!

هذا نقوله في فرض أنواع الأجرام المعتادة في السماء القريبة، فكيف ونحن لا نملك ما به نجزم بعدم ما لا يطاله الحس من موجودات يمكن عقلا أن تكون خارجة عن إطار القوانين أو السنن السببية المعتادة لنا، أو أن تكون خاضعة لسنن أخرى لا سبيل أمامنا لمعرفتها أصلا؟! فالمسلمة الثانية (ب) والثالثة كذلك (ج) من أين لهم بهما؟ لا أساس كذلك إلا ميراث المدرسة اليونانية الأم، التي تمنع من وجود موجود بحيث يشكل على النظرية أو يوجب عليهم تقييدها بحيز وجودي معين في المكان أو في الزمان! لابد أن تكون النظرية بحيث لا يخرج عنها موجود، ولا يخفى عليها شيء في الأرض ولا في السماء! وإلا، فلا الفطرة توجب هذه المسلمة، ولا السمع يوافقها، ولا الحس والاستقراء الصحيح يوصل إلى الحكم بها! ونحن المسلمين نعلم من السمع أن السماء من فوقنا تملؤها الملائكة، وأن فيها الجن وأن الله تعالى يرجم الشياطين بأجرام السماء على نحو لا قياس له على ما في عادتنا فلا ندري كيف يكون! وفيها كذلك سقف صلب عملاق تنتهي إليه السماء الدنيا المشاهدة من فوق ومن وراء جميع ما نشاهده فيها، وأن لهذا السقف بابا قد ولج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، كل هذا لو قبله الفيلسوف الطبيعي وسلم بوجوده كما نسلم، فسينتقض عليه غزله فيما يتعلق بعمر الكون ونشأته وأبعاد النجوم ومواقعها وما تخضع له من قوانين فيزيائية (ومن ثم ما تدل عليه الأرصاد الإشعاعية التي تحصل لهم)، بل وسينتقض عليه الغرض الذي من أجله تكلفوا بناء هذا التليسكوب نفسه وإرساله إلى الفضاء!! ولهذا لا يقبلون منا أبدا ما نزعمه بشأن الكون وما فيه، بل يجب عليهم أن يحملونا على التحريف والتأويل لكل نص يعارض ما عندهم، لأنه في حقيقة الأمر نظام ديني Religious Doctrine يخالف ديننا الذي ندين الله به! دينا دهريا يونانيا قديما يتلبس به كثير من الناس من حيث لا يشعرون!! هذه المسلمات كما ترى هم يسلمون بها تسليما اعتقاديا دينيا صرفا Blind Faith إذ لا لدليل يدلهم على صحتها لا من جنس ما يشترطون من أنواع الأدلة المقبولة ولا من غيره، لا الفطرة ولا العقل ولا الحس ولا العادة ولا السمع ولا شيء! ما يسلمون بها يا إخوان، إلا لاعتقادهم وجوب أن يكون الأمر كذلك، حتى يصح لهم أن يستوعبوا الوجود بكليته في نظرياتهم ومزاعمهم الغيبية الواسعة، وحتى يستقيم لهم بناء وتشييد أسطورتهم الميتافيزيقية الطبيعية بشأن الأصل والنشأة وتلك الأسئلة الكبرى التي كان الناس لا يرجعون فيها إلا للأنبياء والرسل!

طيب ماذا عن المسلمة (د): أن الأرض ليست إلا كوكبا سيارا مثله كمثل أي جرم سيار يجري في الفضاء المرصود؟ من الواضح بادي الرأي أن هذا ليس إلا قياسا تحكميا، يصر صاحبه على معاندة ما دلت عليه نصوص أهل الملل الكتابية الثلاثة جميعا! وكل من درس الفلك دراسة صحيحة، متجردا فيها للحق، فهو يعلم أنه لا مرجح في الحقيقة، لا في الحس ولا في العادة، للتصور الكوبرنيكي لوضع الأرض ومحلها من الكون وحدود الكون، على تصور السابقين في نفس الأمر! نعم نسلم بأن الأرض صغيرة الحجم للغاية مقارنة بالسماء، ولكن ليست العبرة في القيمة ولا في المنزلة بالحجم كما هو معلوم، وإلا لكان تل الرمل الكبير أقيم من سبيكة الذهب! ألا ترى أن الجرم الكروي، أهم نقطة فيه هي نقطة مركزه التي تتعرف لدينا هيئته بالقياس إليها، مع أنها في التقدير الذهني لا بعد لها ولا امتداد أصلا، وإنما هي موضع تنطلق منه جميع الرواسم القطرية التي يرتسم بها جرم الكرة مهما بلغ حجمه؟؟ فالأرض (الأرضين السبع) جرم صغير نعم، لكنه جرم قد خلق الله السماوات – على اتساعها الذي دل النص في الكتاب والسنة على عظمه – لتحيط به، وسخر جميع ما فيه لبشر لا يبلغ الواحد منهم أن يكون كذرة في بحر تلك السماوات الواسعة! وهو جرم يمدد ويبسط في الآخرة ليصبح هو أرض المحشر كما دلت السنة، وهي سماوات تشق وتهدم وتقشم وتطوى يوم القيامة من فوق الأرض كما صرحت به النصوص كذلك ولا إشكال ولا امتناع من جهة العقل ولا من جهة الحس البتة. كل هذا حق نؤمن به ولا نرى فيه ما يشكل! وإنما يشكل عليه قطعا أن يأتينا أحدهم بقوله إن نجما من النجوم في السماء يظل الضوء المنبعث منه مسافرا بسرعة ثلاث مئة ألف كيلومترا في الثانية الواحدة، لمدة ثلاثة عشر بليون سنة حتى يصل إلينا!! هذه المسافة الفاحشة لا يمكن للعقل أصلا أن يتصور شيئا ينتقل فيها، ويظل ماضيا عبرها لتلك المدة كلها حتى يصل إلينا! لست أدعي أن العقل يمنعها، ولكنه لا يتصورها أصلا، ولا يتصور لها تسويغا غائيا في خلق الله جل شأنه! والسنة فيها أن سقف السماء الدنيا يبعد مسيرة خمسمئة عاما عن الأرض لا غير! فبأي عقل قبل تلك المسافات وسلم بها من شرط على نفسه – منهجيا – ألا تكون أنواع الموجودات إلا قابلة للتصور النظري لديه، خاضعة للنمذجة العقلية السابغة التي يتكلفها ويأتي بها من طريقه؟؟ وهل سبق لأحدهم أن سافر عبر مسافة بهذه السعة، فعلم بالحس والعادة أن الأجرام فيها تخضع لنفس قوانين الحركة التي نعرفها، وأن الضوء يكون فيها بنفس السرعة التي نعرفها، إلى آخر ذلك، دع عنك أن يعلم أن في الكون أمثال هذه المسافات تحقيقا؟؟ هذا كله رجم بالغيب، لا مستند له إلا بناء التأويلات المتكافئة الدورانية للمشاهدات، تلك التأويلات المستمدة من نفس الفرضيات التي يدعى أن تلك المشاهدات تدعمها وتعضدها وترجحها على خلافها وغير ذلك! حتى على تطبيقهم الفاسد للمنطق الاحتمالي خارج إطار العادة والاستقراء، فكيف يمكنهم أصلا تقدير احتمالية أن يصل شيء إلينا بعد السفر في مسافة كهذه، أيا ما كان ما يزعمونه منتشرا في ذلك الخلاء الفسيح، إن لم يكن الداعي دينيا اعتقاديا دهريا في الحقيقة، حتى يصبح من تأويلهم لبعض الأشعة الوافدة للتليسكوب الجديد أنها قد قطعت تلك المسافة حتى وصلت إلينا؟؟ القوم كثير منهم يصرح فعلا بأن الكون الذي هو موضوع نظرياتنا لا نهاية لامتداده في جهات المكان أصلا!! فهل هذا أمر يدل عليه العقل أو الحس أو العادة؟؟ أبدا! وإنما هو التصور الميتافيزيقي الدهري الذي من أجل دعمه بأنواع “الأدلة” العلمية والنظرية، بنيت تلك النظريات الكونية أصلا، من مبدأ الطرح! وإلا فأتباع المرسلين الصادقين في اتباعهم، لا يحتاجون لمن يعلمهم بما وراء النجوم ما هو وما حقيقته، لا يحتاجون في ذلك إلى تجاوز ما جاء به الرسل!! فالآفة التي يجب أن ينتبه إليها الباحث المسلم هنا، هي اختلاط العلم الذي جاء به الرسول عليه السلام فيما يتعلق بما وراء النجوم المشاهدة، وفيما يحجز به الناس عن تكلف أنواع القياس في طلب المعرفة بحقائق تلك النجوم وما هي عليه وما وراءها، بالجهل والخرافة والمسلمات الميتافيزيقية الدهرية التي يؤسس عليها الفلكيون في نفس الأمر!

فما بال المسلمة (هـ)؟ الشمس ليست إلا نجما من جملة النجوم، اتفق لنا أن كنا على كوكب يدور من حوله! فما هذا؟ قياس تحكمي لا أساس له في العادة والاستقراء! فنحن ما سبق لنا أن بلغنا من الاقتراب إلى نجم من النجوم بما يكفي لينكشف لنا أنه كالشمس! بل الشمس شمس والنجوم نجوم، والأرض أرض والكواكب كواكب، ولا يستوي هذا بهذا إلا على الميتافيزيقا الكوبرنيكية المبنية على مسلمات الطبيعيين! وكذلك في (و): “بواطن جميع الأجرام السماوية متماثلة في كونها مركبة من نفس المواد التي اعتدناها هنا على الأرض، ويستوعبها ما يقال له الجدول الدوري، فتنبعث منها الأشعة على نفس الوتيرة ولنفس الأسباب.

والأجرام الكروية المعتمة منها لابد أن قانون الجاذبية قد أكسبها أغلفة جوية كما هنا على الأرض.” ما أدراكم بهذا؟؟ فرض تحكمي لا أساس له لا في العقل ولا في العادة!

وأما المسلمة (ز)، فظهرت في القرن العشرين الميلادي، بعدما بدع بعض الفيزيائيين تطبيقا لمعادلة المجال لأينشتاين يجيز الوصول بها إلى نقطة أولى في الماضي كان كل شيء فيها مضغوطا تحت تأثير الجاذبية فيما يسمى بالفردية! ولولا هذا لبقوا على القول بأزلية العالم وقدمه كما كان عليه الفلاسفة من قديم.

ولكنهم بهذا تحولوا إلى القول بأزلية النظام الطبيعي أو قدم النظام الطبيعي، مع القول بحدوث الهيئة الحالية للعالم، وهو ليس بمذهب جديد عند الفلاسفة بل وجد في القدماء من قال به. ولكن لا يخفى أن مجرد الزعم بأن نشأة الكون كانت نشأة طبيعية، هذا يقتضي الحكم بنقل خالقية الكون إلى القانون الطبيعي من دون الله تعالى، وهذا لا يقول به المسلمون ولا يقبلونه.

فإذا أسقطنا هذه المسلمة، وجب أن نغلق باب الكلام في نشأة الكون وابتداء العالم من جهة الحس والمشاهدة وتأويل الأرصاد الفلكية، جملة وتفصيلا، فلا يقبل فيه إلا السمع!

وأقول إن المشاهدات المستعملة في مسألة تقدير المسافات الفاصلة بين الأرض وبين النجوم هذه متكافئة ودورانية من حيث الدلالة، لأنها يمكن عقلا أن تدل على ما يريدون وأن تدل على خلافه كذلك، دونما مرجح بين الوجهين، ولأنك لن تجدها مستعملة في الدلالة على صحة نظرية ما، إلا وهي مستمدة بصورة ما أو بأخرى، من بعض مسلمات نفس النظرية التي يدعى أنها تدل على صحتها!

ولا عجب أن تكون كذلك، لأن المنطق التفسيري كما تقدم لا يكون لإعماله مستند صحيح في العقل حتى يقوم على مقدمات استقرائية ومنطقية صحيحة لا مطعن فيها! ولهذا فمهما تأملت في طرائق القوم في هذه القضية، وجدتها كلها لا تستند إلى استقراء صحيح، كما هو مستند العقلاء في بناء النتيجة النظرية على مقدمات صحيحة من تحتها، وإنما إلى مجرد التناسق الجانبي Lateral Consistency بين جملة الفروض التي اجتمعت لهم في الباب، وما تأسس عليها عندهم! تفسَّر المشاهدات الوافدة من هذا النجم أو ذاك بأن سبب كونها على ما هي عليه لا على خلافه، هو كونه يبعد عن الأرض بمسافة كذا وكذا، مع أن هذا القياس التفسيري من أجل أن يترجح على ما يمكن أن يخالفه نظريا، فإنه يلزم أن يكون قد حصل لنا استقراء لعادة سابقة بأن النجوم التي يكون من صفتها أنها ترسل إلينا أشعة على هذه الخصائص الموجية والطيفية وكذا، فإن المسافة بينها وبين الأرض تكون بمقدار كذا، مما عرف بمشاهدات لا يمكن عقلا إلا أن تدل عليه، كدلالة المسطرة التي نمسكها بأيدينا على أن المسافة بين نقطتين واقعتين عليها هي كذا وليست كذا، أو كدلالة الطرق المستعملة في حساب المسافات بين المواضع على سطح الأرض.

واستقراء كهذا غير حاصل قطعا، لأن النجم ليس في متناول أمثال تلك الآلات البشرية. فإن قيل ولكن جميع طرق حساب المسافات بين الأرض وبين النجوم تستند على خطوة أولى لا مطعن فيها ولا تقبل التأويل المخالف، وهي حسب التخاطل Parallax، قلنا إن هذا الكلام غير صحيح ولا نسلم به. بل قد بينت في كتابي معيار النظر عند أهل السنة والأثر عند الكلام على مسألة المسافات النجمية Astral distances، أن طريقة التخاطل التي ظن الفلكيون القدماء أنها طريقة حاسمة لا يتطرق إليها احتمال المعارض، وتابعهم المعاصرون على ذلك، هذه الطريقة، المشاهدات المستند إليها فيها، لا تخلو من جواز تأويلها على وجه تكون فيه المسافات الفعلية على خلاف ما فرضوا.

فهم من أجل أن يطبقوا طريقة حساب المثلثات Triangulation فيها على نحو ما صنعوا، فرضوا سلفا فروضا بشأن موضع النجم وسكونه في قبة السماء، لا يلزم أن تكون مطابقة للواقع أصلا، بل يجيز العقل خلافها. أي أن يكون الواقع على خلاف ما فرضوا، ومع هذا تكون المشاهدات على نحو ما شاهدوا تماما لا على خلافها! هذا جائز غير ممتنع أصلا. فإذا تطرق احتمال جائز عقلا لمعارضة الفرضيات الأولى التي قوم عليها تلك الطريقة، من غير أن يكون من الممكن دفع ذلك الاحتمال لا منها ولا مما يناظرها من نفس النوع، سقط الاستدلال بها ضرورة، كما قال العلماء إن الدليل إذا ورد عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولهذا قلت إن جميع المشاهدات في الباب لا تخلو من التكافؤ الدلالي Underdetermination، كما بينه كثير من فلاسفة العلم في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي.

فما الذي يبقى لدى الفلكي ليرد به على ما أقول؟ لا يبقى إلا أن يستند إلى فرضيات أخرى مشابهة لتلك الفرضية التي بناء عليها قامت طريقة التخاطل نفسها عندهم، ليقول إن النتائج التي تخرج من طريقة التخاطل وما أسسوه عليها من طرق مستعملة في تقدير مسافات النجوم الأخفت ضوءا (التي فرضوا تحكما أن مجرد خفوت ضوئها دليل على بعدها)، تتساوى وتتوافق مع النتائج الخارجة من تلك الطرق، وهو ما يدل على صحة الجميع، وهذا غلط ولا شك، إذ كما أشرت آنفا، فإن مجرد إمكان التنسيق والتوفيق الأفقي بين التأويلات النظرية لعدد كبير من المشاهدات، ليس في مجرده دليلا على صحة أي من تلك التأويلات بخصوصها، فضلا عن أن يدل على صحتها جميعا! هذا المذهب، مذهب التناسق الأفقي Coherentism صيره بعض فلاسفة العلم في مدرسة ما بعد الوضعية Post-positivism مذهبا كافيا للحكم بصحة أي دعوى معرفية على الإطلاق، بسبب هذه الآفة العقلية الكبرى الضاربة في أصل منطق الاستدلال عند الطبائعيين والفلكيين في هذا الباب ونحوه.

فإذا كان العلم الطبيعي على اعتقادهم هو العلم الوحيد المعتبر في مطابقته الواقع، وهو المصدر الوحيد لتحقيق المعرفة الصحيحة بشأن الواقع وما فيه، وكانت حقيقة كثير من النظريات المعتمدة فيه هي أنها تعاني من ذلك التكافؤ المدمر في دلالة المشاهدات على صحتها، فمن باب أولى أن تكون جميع الدعاوى المعرفية عند الإنسان بحيث لا تعرف صحة أي دعوى منها إلا بالنظر فيما إذا كانت تتناسق وتتلاءم منطقيا مع غيرها مما يعتقده الواحد منا سلفا في القضايا ذات الصلة أم لا، بصرف النظر هل هذا الذي يعتقده سلفا له أساس من تحته يقف عليه أم لا! هؤلاء ذهبت بهم السفسطة إلى نفي ذلك الأساس بالكلية! يُنظر فقط في تصديق الأقوال وتكذيبها وفي قبول الدعاوى أو ردها، إلى توافقها مع ما سبق حصوله في اعتقاد صاحبها، فإن توافقت، كانت هي الحق عنده، وهي ما يصح له أن يعتقد أنه يطابق الواقع، أي يطابقه عنده هو، وإن لم تتوافق، كان متناقضا في نفسه إن قبلها.

أما أن يكون لجملة المنظومة المعرفية والاعتقادية عند أحدهم ما يرجحها على ما يخالفها من مثلها عند غيره، بموجب مصدر التلقي المعرفي المستند إليه فيها، بجميع ما فيها من أجزاء تتناسق وتتلاءم فيما بينها، فليس في هذا المطلب حجة لأحد على أحد عند كواين وغيره من دعاة هذا المذهب! الجميع سواء! العلم الطبيعي إنما اتفق له اتفاقا في ضوء المنظومات الاعتقادية والميتافيزيقية المعتمدة حاليا (التي منها تلك المسلمات التي ذكرنا وبينا أنهم يعلمون أنها لا دليل عليها) أن كان على ما هو عليه، فإن قدر أن تغيرت تلك المنظومات إلى غيرها في يوم من الأيام، ومال الناس إلى جملة أخرى من المسلمات الميتافيزيقية، جاز أن يكون العلم (الذي يعتقد الجميع مطابقته للواقع أيضا)، على خلاف ما هو معتمد اليوم في جملة كبيرة من مسائله، بل في أكثرها.

ويكون السابق علما واللاحق علما كذلك ولا إشكال. القديم والجديد سواء! ولهذا نقول إننا وإن كنا نخالف القائلين بمذهب الScientific Realism في ثقتهم العمياء في مطابقة النظرية للواقع أنطولوجيا لمجرد حقيقة أن المعادلات الرياضية فيها متناسقة وموافقة لجانب كبير من المحسوسات المعتادة، إلا أننا كذلك لا نوافق مخالفيهم أصحاب مذهب اللاواقعية Anti-realism، لأنهم يؤسسون مذهبهم واعتراضهم على نظير هذا المذهب التوافقي التكافؤي الذي ذكرنا، لا على إيمان صحيح بحدود الغيب عند المسلمين، وبحدود آلة القياس التجريبي الطبيعي منهجيا، ولكن على جنوح إلى نسبية الحقيقة المعرفية التي اتهم بها بعضهم فنفوا قولهم بها مع أنها تلزمهم أو قد تفهم من كثير مما كتبوا، او إلى المثالية الأفلاطونية على جهة من جهاتها!

فإذا كانت طريقة التخاطل أو اختلاف المنظر التي هي الخطوة الأولى في جميع الطرق، وعليها تنتبي الطرق الأخرى كلها في تقدير أبعاد ما يزعمونه من النجوم أبعد عن أنظارنا، يدخلها تكافؤ الدلالة في المشاهدات كما بسطت الكلام عليه في كتاب المعيار، وإذا كان خفوت الضوء الوافد إلينا من النجم قد يرجع إلى بعد المسافة الفاصلة بيننا وبينه، كما قد يرجع كذلك إلى خفوت الضوء المنبعث منه هو نفسه، مقارنة بغيره مما يقع على نفس المسافة، دونما مرجح خارجي لأي من السببين، وإذا كان من الممكن أن يتعرض الإشعاع الوافد من النجم إلى ما يغير من صفته أو يفقده بعض طاقته أو يكسبه طاقة إضافية أو غير ذلك، عبر مساره قبل أن يصل إلى مراصدنا، بل وإذا كانت سرعة الضوء نفسها لا يلزم أن تكون ثابتة مطلقا عبر ذلك المسار، من أوله إلى آخره كما فرضوا، بل يجوز عقلا أن تتفاوت فيما وراء الكواكب القريبة، أي حيث توجد عامة النجوم فيما يلي سقف السماء الدنيا، فبأي مستند عقلي يترجح أي شيء على أي شيء؟؟ لا مستند على الإطلاق، وإنما هو التوافق العام والتناسق الداخلي السابغ بين أنحاء النظريات المعتمدة والفروض المتولدة عنها، وتناسق ذلك كله مع المسلمات الميتافيزيقية التي ذكرنا وغيرها مما عندهم، ولهذا لا يملكون أساسا للنقض على الفلكيين النصارى الذين ذهب بعضهم إلى بناء نماذج فلكية Geocentric كاملة الأركان، موافقة للتصور الكوني الذي فهموه من الكتاب المقدس عندهم، إلا بأن يقولوا إن تفسيراتهم للمشاهدات الفلكية، لا تتوافق مع جملة النظريات المعتمدة حاليا في الوسط الأكاديمي الغربي نفس الأمر! مع أن هذا ليس دليلا على بطلانها قطعا، إذ القوم عندهم في المقابل نظريات أخرى تتناول جميع ما تأولوه هم بما يوافق نظرياتهم، بتأويلات أخرى لا يمنعها العقل! لست في هذا المقام أدعو المسلمين لأخذ علم الفلك عن هؤلاء، وإنما أردت أن أبين أن المستند العقلي في زعم القوم في دعايتهم الجوفاء تلك أنهم قد شاهدوا أخيرا مجرات تستغرق الموجة الوافدة منها 13.5 مليار سنة حتى تصل إلينا، هذا ليس كلاما مطابقا للواقع معرفيا، بل هو من أبعد الدعاوى عقلا، عن أن ينهض له مستند حسي صحيح للحكم بمطابقته الواقع! وكذلك كل ما يقال عن سعة الكون وفساحته وعن تمدده المزعوم (في تفسيرهم الدوراني المتكلف أيضا لميل الضواء الوافد من بعض النجوم إلى الحمرة).

والواقع أن الاستناد إلى المشاهدات في مثل هذا، هو استناد مغرق في مغالطة يعرفها المناطقة المعاصرون ويسمونها Affirming the Consequent، وصورتها أن يقال: إن صح أن كان الواقع هو (أ) فسنرى (س) – رأينا (س) – إذن (أ)! ولكن من الواضح أنه لا يلزم حتى نرى (س) أن يكون الواقع (أ)، بل قد يكون (ب) أو (ج) أو غير ذلك، ومع هذا تكون المشاهدة هي (س) بحذافيرها لا غير ذلك! يقولون إن الكون عمره يجاوز بالضرورة 13 مليار عاما. فإذا سئلوا وما الدليل؟ قالوا الدليل أننا رأينا في مراصدنا ما نتوقع أن نراه لو كان الكون عمره 13 مليار عاما! فإن قلت لهم: ولكن هذا الذي نراه يصح أن نراه كذلك إن قدرنا أن كان عمره على خلاف ذلك، بل أقل من ذلك بكثير، قالوا: أنتم لا مستند لكم في هذا إلا الأيديولوجيا الدينية والتأثر بأقوال أصحاب الأرض الشابة Young Earth وهذه الأشياء، في إرهاب فكري لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يصح لعاقل يحترم عقله أن يسلم لأصحابه تسليم العميان! فإن هؤلاء وإن كانوا يعترضون على الأساس الأيديولوجي الذي أسس عليه النصارى مزاعمهم، فإنهم كذلك ينطلقون من مسلمات أيديولوجية دهرية طبيعية في المقابل! وليس بوسع أحد أصلا أن يتكلم في هذا الباب بنصف كلمة، دون أن يكون قد اصطحب جملة من المسلمات الأولى المستمدة من نظامه الاعتقادي الغيبي بصورة ما أو بأخرى كما ترى!!

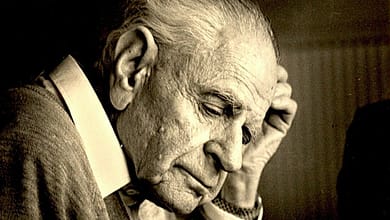

ولهذا فقد أضحكني في الحقيقة سخف وبلادة عقلية باردة قرأتها فيما قرأت، مما دفع إلي به بعض الأفاضل جزاه الله خيرا، فيما كتبه ذاك الملحد الإنساني التافه الأخرق “أحمد سعد زايد” في صفحته على الفيس بوك، قال فيه معلقا على صورة من صور جيمس ويب: “ألم تكتشف بعد (أي يا من تؤمن بالإسلام دينا) أن هذه النجوم لم تدق في سقف كوكبك الهامشي لتكون زينة لبيتك؟ ألم تعرف بعد أن الصورة بها مليارات الكواكب الصالحة للحياة ولعل بها قصصا وخرافات أفضل من خرافات قبيلتك العتيقة؟ أما زلت مصرا أيها الخرافي تتوهم أن النجوم تجري وراء العفاريت لاهثة؟ صورة تلسكوب جميس ويب الملونة تفجر الكثير من التساؤلات! صورة تشاهد فيها لقطات من ملايين بل مليارات السنين!!”

فهذا يقال له: بل أنت والله الأحمق الخرافي خفيف العقل! فنحن لم نكتشف “بمشاهدات” ويب أن النجوم لم يجعلها ربنا زينة للسماء الدنيا، ولا “اكتشفنا” أن في تلك الصورة كواكب صالحة للحياة “ولعل” بهذا كذا وكذا مما تقول (ولعل هذه ليست اكتشافا يا جهول، هذه فرض تستعمل في الفرض والتخمين!!)، ولا اكتشفنا أن “النجوم” لا تجري وراء العفاريت، على عبارتك التهكمية السخيفة تلك! وإنما اكتشفنا، جهلك أنت وخفة عقلك وسطحيتك المؤلمة في حقيقة ما يصح عقلا أن يقال له “اكتشاف” من الأساس!! وهو ليس اكتشافا في الحقيقة، إذ إن هذا نعرفه عنك من قديم، وليس هو بجديد! وإنما هي واقعة جديدة من الوقائع التي اعتدنا نظائرها في حقك، ففسرناها بهذا التفسير، واستبعدنا ما يخالفه! يا تافه يا خفيف العقل، ليس فيما حصل للتليسكوب الجديد من أرصاد إشعاعية ما “شاهدنا” به عدم وجود سقف السماء الدنيا الذي نؤمن به فيما وراء الأجرام والنجوم، فإن عدم الوجدان لا يقتضي العدم، ولا ما “شاهدنا” به أن الأجرام ليست رجوما للشياطين، فإن الراجم والمرجوم كلاهما مخلوقان غيبيان، لا نجد في عادتنا ما يناظرهما حتى نقيس عليه، فنحكم تأسيسا على ذلك بأنه ليس في حركات الأجرام المرصودة ما يصلح أن يكون رجما لشيطان ما!! ولا شاهدنا أن الأرض “كوكب هامشي” كما تدعي، وإنما هذا ما درج عليه الفلكيون من بعد كوبرنيكوس من اعتقاد قياسي ميتافيزيقي كلي صار لديهم مسلمة نظرية تؤول جميع المشاهدات بما يوافقها! بل ولا زعم أصحاب الصورة أن فيها “مليارات” الكواكب الصالحة للحياة، ولا جرؤوا على ذلك! ولكن ما الذي تنتظره من جاهل سفيه يخاطب جهالا من أمثاله؟؟ لا يبالي بدقة ما يقول، ولا هم يبالون، والله المستعان!

ارجع يا هذا إن شئت إلى نزاع فلاسفة العلم المعاصرين بين مذهب يقال له في الترجمة العربية المشتهرة “الواقعية العلمية” Scientific Realism (ولعل الصواب والدقة أن يترجم هذا المصطلح إلى عبارة: “المطابقية النظرية”، لأسباب لا يتسع هذا المقام للبسط فيها)، ومذهب مقابل يقال له “اللاواقعية العلمية” أو Anti-Realism، حتى يتبين لك أنك لست إلا ببغاء تقلد القائلين بالمذهب الأول منهما تقليد العميان، فيما لا مستند له في الحقيقة إلا الاعتقاد الديني الدهري الطبيعي! فأنت يا مسكين، تطالبنا بأن نخرج مما تزعمه خرافة إسلامية، لأجل أن نتلبس بما حقيقته أنه خرافة دهرية طبيعية، لا فضل لها على خرافات السابقين إلا بتكاثر ما اجتمع لأصحابها من أرصاد فلكية باهظة التكاليف، قد استوعبتها منظومة التأويل الفلكي العصرية كما استوعبت المنظومات القديمة مشاهدات السابقين فيما اجتمع لهم من مثل ذلك، سواء بسواء! نحن ما شاهدنا بأعيننا شيئا مما ذكرت! بل أزيدك من الشعر بيتا وأقول إن تلك الأرصاد التي وقعت للتليسكوب، سواء هذا الجديد أو سابقه تليسكوب هابل المعروف، ليست رصدا لشيء قابل مبدئيا للوقوع تحت المشاهدة والحس البشري! وإنما هو رصد لآثار إشعاعية خارجة عن إطار الضوء المرئي، لمؤثرات لم يزل الفلكيون يتأولونها على نحو يتناسق مع ما تراكم لديهم من تأويلات وتفسيرات لا أساس لمجموعها إلا التحكم جريا على مسلمات ميتافيزيقية ما أنزل الله بها من سلطان! أي أنك يا تافه ليس لك مستند عقلي كاف حتى لأن تغلط الفلكيين السابقين فيما زعموه بشأن حقيقة وواقع ما في السماء من فوقك! حتى كوزمولوجيا أرسطو التي زعم فيها أن النجوم إنما هي بقع مضيئة مثبتة على كرات زجاجية شفافة عملاقة، تتخذ من مركز الأرض مركزا لها، حتى هذا التصور القديم الذي تراه أنت اليوم تصورا ساذجا، لا يملك الفلكيون المعاصرون مرجحا صحيحا عقلا لتصورهم العصري عليه، من حيث مطابقة الواقع في نفس الأمر!

لماذا لا يكون حقيقة الأمر أن ما شاهده المنظار الجديد منظار ويب هذا، ليس هو “أبعد” ما شاهدته البشرية على الإطلاق في أعماق الكون كما يزعمون، وإنما هو “أخفت” ما تمكنا من رصده في السماء من أجرام يصعب رصدها، مع كونها ليست على هذا البعد الفاحش الذي زعموه؟؟ هل في مجرد الرصد الذي حصل للتليسكوب ما يرجح أحد الوجهين على الآخر؟؟ أبدا! طيب هل في غيره مما عند الفلكيين ما يصلح أن يكون مرجحا؟؟ أبدا!! فماذا بقي إذن إلا الدعاية الفارغة والطبل الأجوف، لحمل جماهير الناخبين على الاحتفاء بمشروع دفعت فيه أموال لو أنفق معشارها فقط على دولة فقيرة لكان أنفع للناس؟؟؟

نسأل الله الهداية للمسلمين، وأن يعيذنا من شر كل علم لا ينفع، ومن خرافات الأولين والآخرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.